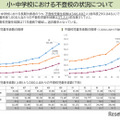

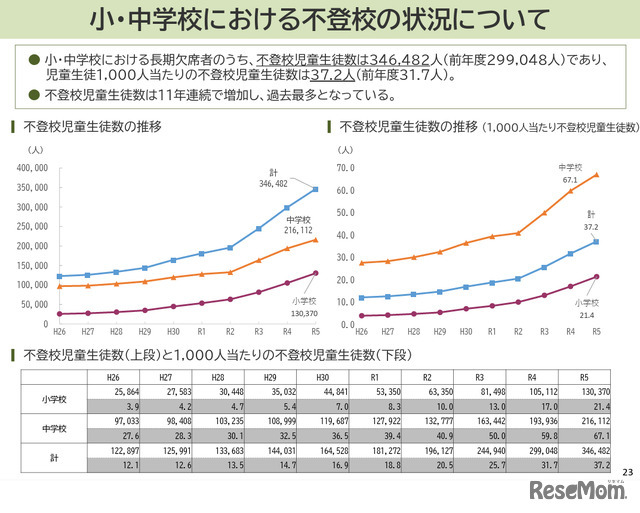

文部科学省によると、不登校の小中学生は毎年増え続けており、2023年度は全国で34万人を超えた。この問題に保護者たちはどう向きあえば良いのだろうか。周りの大人には何ができるのか。

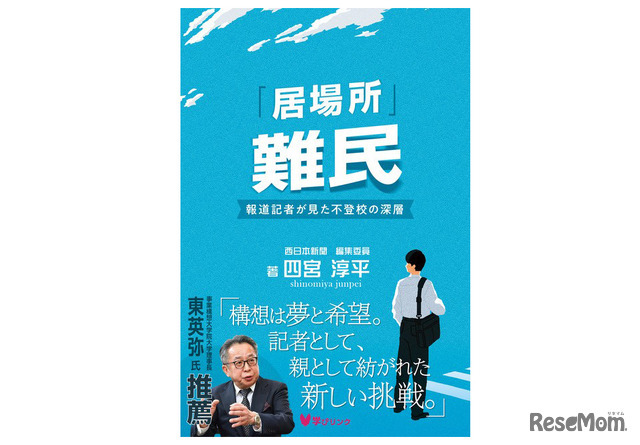

2025年8月に新刊『「居場所」難民―報道記者が見た不登校の深層』を上梓し、自らも子供の不登校を経験した西日本新聞の四宮淳平編集委員に寄稿してもらった。

2025年8月に新刊『「居場所」難民―報道記者が見た不登校の深層』を上梓し、自らも子供の不登校を経験した西日本新聞の四宮淳平編集委員に寄稿してもらった。今回上梓した『「居場所」難民―報道記者が見た不登校の深層』は、いわゆるハウツー本ではない。子供が学校に行かないと言い始めた際、「○○すれば良い」という答えは載っていない。教育現場の報道を仕事にしている私が不登校についても取材する中で、自分の子供が学校に行かなくなり、「いったい、どうすれば良いのだろう」とひたすら悩む中で、何とか踏み出した一歩を描いた本だとお考えいただきたい。

私には3人の息子がいる。うち1人は小学5年から中学校を卒業するまで不登校だった。現在は通信制高校に在籍しているので、不登校ではない。別の1人は小学3年から中学2年の現在まで不登校だ。わが家にとって不登校は「過去の問題」ではなく、現在も続いている問題だ。子供が不登校になる際に「親や家庭に問題がある」という指摘もあるが、子供の不登校と直結しているのかどうか私は疑問に思う。わが家のケースでいえば、家庭に問題があって子供の不登校が始まったのであれば、3人全員が不登校になって当然のように思うからだ。

私には3人の息子がいる。うち1人は小学5年から中学校を卒業するまで不登校だった。現在は通信制高校に在籍しているので、不登校ではない。別の1人は小学3年から中学2年の現在まで不登校だ。わが家にとって不登校は「過去の問題」ではなく、現在も続いている問題だ。子供が不登校になる際に「親や家庭に問題がある」という指摘もあるが、子供の不登校と直結しているのかどうか私は疑問に思う。わが家のケースでいえば、家庭に問題があって子供の不登校が始まったのであれば、3人全員が不登校になって当然のように思うからだ。子供たちが学校に行かなくなる前から、私は教育現場の取材に携わり、不登校をテーマにした記事も書いてきた。支援者や不登校経験者に対する取材において、子供が学校に行きたくないというそぶりを見せた時、登校を無理強いしないことの大切さを聞いた。学校に行くことが「死ぬほど苦痛」である子供たちを、無理やり学校に押し込むことなどできないし、自宅でゆっくり休み、登校できないほど傷ついた心を休ませることが重要という捉え方をするためだ。

これはもっともな考え方だと思う。そのような主旨の記事も書いた。けれど、いざ自分の子供が登校を嫌がるという現実を目の前にしたとき、私はすぐに「行かなくて良いよ」「自宅でゆっくり休んだら」とは言えなかった。学校に行かなくなると、さまざまな学習の機会を失うばかりか、運動や給食、何よりも他人とコミュニケーションをする機会が失われてしまうからだ。学校に行かなくなった子供に対し、その代わりとなるような学びの場を、果たして親は用意できるだろうか。フリースクールを開くなど実践している親がいることは知っていたものの、私自身にはとても無理だった。

どうにかして学校に行ってくれないだろうか。自宅にいるにしても勉強はしてほしい。せめて習い事は続けてほしい…。1日1日が苦闘の連続だった。子供が学校に行かなくなって間もないころは特に、「学校に行ってほしい」「いや、無理に行く必要はない」という葛藤が常にあった。重苦しい自宅の雰囲気を和らげてくれたのが、家族外の人たちだった。

ある人はうちの状況を聞きつけて、お菓子を持って自宅を訪問してくれた。また、フリースクールを主宰している方とも取材の中で知り合うことができ、家庭訪問をしてくれた。それが縁となり、そのフリースクールに子供たちは通うようになった。学校でも、自宅でもない居場所がある有り難さが身に染みた。週に1回でも子供がフリースクールに行くだけで、私の肩は驚くほど軽くなった。

一連の対応に対し、「自分はこれをやってきた」などと胸を張って言えることはない。「もっと適切な方法があったはずだ」というお叱りもあるだろう。だが、振り返ってみると、いろいろな人の助けを得られたお陰で、どうにかして細い細い道を倒れずに歩んで来られたというのが正直な感想なのだ。

今回上梓した本の中では、この寄稿とはやや異なる視点からわが家の出来事についても触れている。また、不登校経験者の保護者たちだけではなく、教育関係者やその周りにいる人たちにも読んでもらいたくて、不登校経験者や保護者が置かれた状況、学校現場の課題、フリースクールの可能性をつづっている。

不登校という社会課題を前に、「私は何ができるのか」という試行錯誤も盛り込んだ。私は2005年から西日本新聞社で記者をしていて、教育分野を担当する中で「報道するだけで良いのか」という思いを抱いた。そうして事業構想大学院大学に通い、自分にできることを考えた末に、「記者だからこそ、できることがある」という気付きを得た。

この本もこの考え方の延長線上にある。取材、執筆を仕事にする記者だからこそ、その経験を生かして本を執筆しやすい。また、本の売り上げはフリースクール利用料などを補助する基金への寄付となる。福岡県久留米市のちくご川コミュニティ財団が設立、運営する「子どもの多様な学びの場を保障する基金」(愛称たまきちゃん)だ。設立に際し、西日本新聞の編集委員として報道することにより、基金の周知と財源集めにも協力した。

文部科学省の調査によると、2023年度に不登校だった小中学校生のうち、フリースクールなど民間施設に通っているのはわずか4.5%(*)にしか過ぎない。自宅の近くになくて送迎できず、子供が1人でも行けない。見学はしてみたが子供が行きたがらない。そもそも子供が自宅の外に出ない。最近ではオンライン型のフリースクールもあるが、利用料が経済的に苦しい家庭も少なくないだろう。利用率が少ない背景には、さまざまな理由が考えられる。こうした状況において、一部でも利用料の補助がある仕組みが広がれば、学校に行けないというだけで苦しむ家庭は減るのではないか、と私は考えている。(*)令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査/(4₋9)学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けた児童生徒数等、指導要録上出席扱いとした児童生徒数及び通学定期乗車券制度の適用を受けた児童生徒数(3)小・中合計/計 学校外(6)民間団体,民間施設

文部科学省の調査によると、2023年度に不登校だった小中学校生のうち、フリースクールなど民間施設に通っているのはわずか4.5%(*)にしか過ぎない。自宅の近くになくて送迎できず、子供が1人でも行けない。見学はしてみたが子供が行きたがらない。そもそも子供が自宅の外に出ない。最近ではオンライン型のフリースクールもあるが、利用料が経済的に苦しい家庭も少なくないだろう。利用率が少ない背景には、さまざまな理由が考えられる。こうした状況において、一部でも利用料の補助がある仕組みが広がれば、学校に行けないというだけで苦しむ家庭は減るのではないか、と私は考えている。(*)令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査/(4₋9)学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けた児童生徒数等、指導要録上出席扱いとした児童生徒数及び通学定期乗車券制度の適用を受けた児童生徒数(3)小・中合計/計 学校外(6)民間団体,民間施設今まさに「学校に行かない」「行ったほうが良い」という綱引きを繰り返している保護者たちにとってみると、苦悩でいっぱいの日々だと思う。仕事をして気を紛らわせている人もいるだろう。私もそうだった。でも、そんな日々もいつかは終わる。その先に見えるのが「青空」であってほしいと心から願う。本のデザイン担当者が私の意向をくんでくれたのか、そのような表紙にしてくれた。最後まで読んでくださればきっと、悩んでいる方々の肩の力がほんの少し軽くなるのではないかと思っている。良かったら手に取って開いてみてほしい。

「居場所」が必要な子供たちの未来のために何ができるのか。「自分には何もできない」と思っていても、必ずひとりひとりに「役割」があると気づかせてくれる1冊だ。