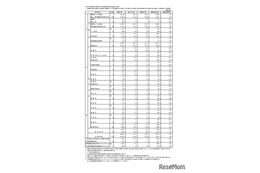

【高校受験2025】東京都・都立高校の志願状況(確定)日比谷2.00倍

【高校受験2025】東京都・都立高校の志願状況(確定)日比谷2.00倍

東京都教育委員会は2025年2月13日、2025年度(令和7年度)東…

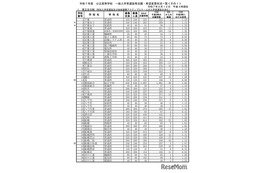

【高校受験2025】千葉県公立高、一般選抜の志願状況(2/12時点)東葛飾(普通)2.08倍

【高校受験2025】千葉県公立高、一般選抜の志願状況(2/12時点)東葛飾(普通)2.08倍

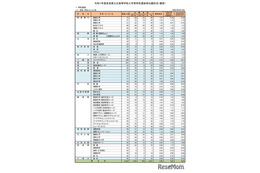

【高校受験2025】奈良県公立高、特色選抜等出願状況(確定)磯城野(農業科学/動物活用)1.84倍

【高校受験2025】奈良県公立高、特色選抜等出願状況(確定)磯城野(農業科学/動物活用)1.84倍

【高校受験2025】岩手県公立高、一般選抜の志願状況(2/13時点)盛岡第一(普通・理数)1.26倍

【高校受験2025】岩手県公立高、一般選抜の志願状況(2/13時点)盛岡第一(普通・理数)1.26倍

【高校受験2025】群馬県公立高、志願状況(確定)県立前橋(普通)1.12倍

【高校受験2025】群馬県公立高、志願状況(確定)県立前橋(普通)1.12倍

【高校受験2025】岐阜県公立高、第一次選抜の出願状況(2/13時点)岐阜1.16倍

【高校受験2025】岐阜県公立高、第一次選抜の出願状況(2/13時点)岐阜1.16倍