【田内 学氏プロフィール】社会的金融教育家。お金の向こう研究所代表。東京大学大学院情報工学系研究科修士課程修了後、ゴールドマン・サックス証券株式会社入社。以後16年間、日本国債、円金利デリバティブ、長期為替などのトレーディングに従事。日銀による金利指標改革にも携わる。2019年に退職後、執筆・講演活動を始める。おもな著書に『お金のむこうに人がいる』(ダイヤモンド社)のほか、『きみのお金は誰のため』(東洋経済新報社)は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2024」で総合グランプリを獲得した。

いまの日本で何が起きているのか

講演会の350席が1日もかからずに埋まった。それほどまでに「お金と教育」というテーマに関心が集まるとは、正直、僕も驚かされた。

東京都内の中高一貫校・海城中高のPTA講演会の案内文には「“生きる力”としての金融教育」とあったが、保護者の方々が本当に求めているのは、金融の知識よりも「この時代をどう生き抜けば良いのか」という指針なのだと思う。

「老後2000万問題」という言葉が広がって久しい。この言葉は多くの人に、「将来は自分で守らなければならない」という強い不安を刻みつけた。昨今のインフレで、「いくら貯めれば安心か」誰も答えを出せなくなってしまっている。そうした社会不安が進路への不安にもつながっている。保護者からは「子供の進路は『利確』したい」という言葉を聞くようになり、医学部や有名附属校を目指す家庭が増えているそうだ。しかし、大きな変化が押し寄せる今の日本で「利確」や「逃げ切り」など本当に可能なのだろうか。そして、“誰かより先に安全圏へ”という考え方が広がるほど、子供たちは「比べられる不安」の中で育ってしまう。

僕はかつて、ゴールドマン・サックスという証券会社でトレーダーをしていた。常に「利確」を意識する世界だが、仕事は1度の利確で終わらない。本当に大切なのは、“利益を確定すること”ではなく、“何が起きているか”を理解することだ。

インフレ、終身雇用の終焉、AIの劇的進化――変化が激しい今、「安定」を確定させることはますます難しくなっている。これからの時代をどう生き抜くかという不安が、「“生きる力”としての金融教育」への関心の高まりにもつながっているのだろう。

「お金を増やせば選択肢が増える。だから資産運用を学びましょう」という言葉は、一見正しそうに聞こえる。だからこそ「金融教育=資産運用の勉強」と思い込んでしまう人が多い。

トレーダーをしていた僕が資産運用を否定するつもりはない。だが、その勉強はお金が溜まってからでも遅くはない。むしろ“見える資産”を増やすことに気を取られ、大学時代から投資に追われる学生をよく見かける。せっかく「大学での時間」という貴重な資産を手にしたのに、その時間を“お金の不安”に費やしてしまっては本末転倒だ。

これまで各地で講演する中で、さまざまな人たちと出会ってきた。「老後が不安」と言いながらバイトを掛け持ちする大学生。「愛よりもお金」を選ぶ高校生。「ステータスとしての年収」を気にする中学生。そして、「早く投資を教えたい」と焦る保護者。授業や講演で出会う声には、共通して“お金の不安”が流れている。

こうした声をもとに書いたのが書籍『お金の不安という幻想』である。1万人以上の声を聞く中で僕自身が気付いたのは、不安の正体を知ることこそが、希望の出発点になるということだ。

この本では、「この時代をどう生き抜くか」というテーマを8つの問いとして立て、私たちの不安を希望に変える道を探した。本稿では、その中でも特に、自分の幸せをどう見つけるか。そしてこれからの時代に必要になる“生きる力”とは何かを考えていきたい。

「比較の不安」から抜け出す、自分のモノサシ

中学校や高校でお金の授業をするとき、僕がよく使うクイズがある。

教室のスクリーンにメロンジュースの写真を映し、「さて、3択クイズです」と言うと、生徒の目が輝く。

【問題】

いつも1000円で売られているメロンジュースがあります。

高くて買えなかったのですが、ある日のセールで500円になっていたので、買って飲みました。

ところが次の日、そのジュースは300円に値下がりしていました。

この買い物で、あなたは得をした? 損をした?

A. 500円得をした

B. 損も得もしていない

C. 200円損をした

『お金の不安という幻想』p39より

「さあ、どれだと思いますか?」

生徒に手をあげてもらうと、毎回きれいに意見がわかれる。Aを選んだ生徒は、「1000円のものを500円で買えたから得した!」と自信満々だ。Bの生徒は冷静に「価値は500円だから損も得もしてない」と答える。Cの生徒は、悔しそうに「次の日には300円なんだから損した」とつぶやく。

ここで僕は付け加える。「実はもう1つ、選択肢があります。D『この中に正解はない』という選択肢です。他の答えを思いついた人はいませんか?」生徒たちは一様に首をかしげる。しばらくの沈黙のあと、後ろで見学していたあるお母さんが手をあげた。

「ジュースがまずければ、どんな値段でも損したって後悔しますよね」…その一言に、生徒たちの表情が変わる。「たしかに!」と納得する声があちこちであがった。値段より味。お金の損得より、自分の満足感。たった1杯のジュースが、「価値とは何か」を考えるきっかけになる。

最近ではSNSを開けば、周りの暮らしや収入、投資の成果まで可視化され、他人の成功がタイムラインを埋め尽くす。放っておくと、誰もが“比べられる不安”の中で生きるようになってしまう。そうならないためには、他人のモノサシではなく、自分自身のモノサシをもつことが必要になる。

「焼うどん」から学ぶ、自分の価値の大切さ

再び、教室の話にもどそう。メロンジュースのクイズに戸惑った生徒たちに、自分が感じる価値と価格は別物だという説明をしたうえで、僕は次のスライドを映す。

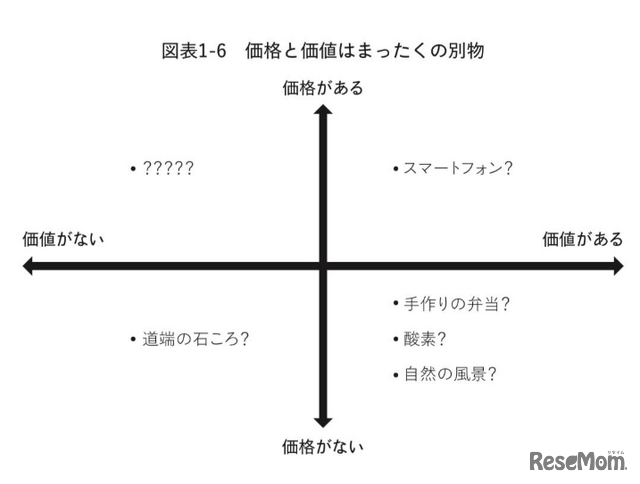

スクリーンには「価値があるか・ないか」という縦軸と「価格があるか・ないか」という横軸で区分けされた四象限の図が示されている。

スクリーンには「価値があるか・ないか」という縦軸と「価格があるか・ないか」という横軸で区分けされた四象限の図が示されている。「価値と価格は別物だとお話ししましたよね。世の中のモノは、この図のように4つに分けることができます。『価格も価値もあるもの』は、たとえばスマートフォン。『価格はないけど価値があるもの』には、手作りの弁当や自然の風景などがありますよね。逆に、『価格も価値もないもの』の例としては、道端に落ちている石ころでしょうか」

生徒も保護者もうなずいている。僕は最後の空白を指して、問いかけた。「では、『価格があるのに価値がないもの』は何でしょうか?」

生徒たちは考え込み、教室が静まり返る。初めてこの質問をしたのは、母校の灘中での講演だった。そのときの光景を、今も鮮明に覚えている。沈黙のあと、ひとりの男子生徒が手をあげた。「はい、どうぞ」と指すと、彼は少し照れながら言った。

「焼きうどんです」…教室がどっと笑いに包まれる。「なんだよそれ!」「おいおい!」と茶化す声があちこちであがった。しかし、彼はひるまずに説明を続ける。

「焼きそばは好きですが、焼きうどんは昔から苦手で、僕にとっては価値がないんです」…再び笑いに包まれたが、今度は共感や納得の気配が混じった。「ああ、そういうことか」と表情を変える生徒もいた。「そのとおり!」僕は大きく頷いた。「価値は、ひとりひとりが決めれば良いのです。他人の評価なんて関係ない。自分の感覚を信じることが、自分の価値観を育てる第一歩です」

彼の勇気ある「焼きうどん」という答えが、教室全体に「周りに流されない感覚」の大切さを届けた。自分の幸せを決める「自分のモノサシ」は、単なる消費の基準ではなく、生き方そのものに関わる。これは仕事を選ぶときにも、人生の岐路に立ったときにも同じだ。

年収が高い仕事を選ぶことが、必ずしも幸福につながるとは限らない。むしろ、自分が「納得できる」選択を積み重ねた人ほど、困難な時期にも迷わずに進める。だからこそ、生きるための金融教育として、まず最初に必要なのは、「お金の知識」を増やすことではなく、自分のモノサシを信じることだと思っている。

どれだけ情報があふれても、どれだけ時代が変わっても、最後に自分を支えるのは「他人の正解」ではなく、「自分の納得」だ。

自分が何を大切にし、何を幸せと感じるのか。その感覚を信じる力があれば、焦りや不安に流されることなく、どんな時代でも、自分の足で生きていける。

「利確できない時代」は、「努力が報われる時代」

子供たちの親世代は、就職氷河期を過ごした世代だ。当時は終身雇用が当たり前で、安定の条件は明確だった。「良い大学に入って、良い会社に入れば、一生安泰」。努力の方向が一本のレールで示されていた。

しかし、そのレールから外れれば厳しかった。バブル崩壊後の長い不況の中で、非正規雇用が増え、給与も上がらず、努力が正当に評価されない時代が続いていた。「働いても報われない」経験が、今の“投資ブーム”にもつながっている。だが、時代は大きく変わっている。今のインフレの背景には、単に物価上昇ではなく、日本の生産力の低下という構造的な問題がある。働く人が減り、供給力が弱まり、モノやサービスを作る力が落ちている。言い換えれば、「働く人」がこれから先、価値を持つ時代になっていく。

AIの進化によってホワイトカラーの仕事は減るかもしれないが、リクルートワークス研究所の試算によれば、2040年には日本の労働力が1100万人不足する。すでに多くの企業が待遇改善を進め、特に初任給が急速に上がっている。人手不足が進むことで、労働の価値が見直されているのだ。転職市場も広がり、努力次第では給料を増やすことができるようになっている。

これからは、“良い会社”に入ったからといって安泰とは言い切れない。これまでなら、国が企業を守っていた。ところが、日本の経済力は確実に弱まりつつある。年金制度だけで老後を支えきる余裕はなくなり、自己責任が求められる時代に突入している。同じように、価値を提供できない企業を、無理に守り続ける余力も残っていないだろう。

“良い会社”に入ることがゴールにはなれない。「利確できない時代」というと不安に感じるかもしれないが、それは「努力が報われる時代」への転換でもある。

一般的に、生きていくために必要な資本は、人的資本、社会関係資本、金融資本だと言われる。このうち、働いて稼ぐために必要なのははじめの2つだ。

人的資本とは、自分の中に蓄えられた知識・スキル・経験のこと。努力して築いた能力は、景気に左右されず、自分を支える資産になる。

人的資本とは、自分の中に蓄えられた知識・スキル・経験のこと。努力して築いた能力は、景気に左右されず、自分を支える資産になる。そして、社会関係資本は、家族や仲間、周囲とのつながりであり、協力してくれる味方を増やす力だ。安定が見つけられない社会では、これらの「見えない資産」を育てることが、何より重要になる。

AIが急速に発展し、既存の“正解”を出す作業は自動化されていく。そこで価値が高まるのは、課題を見つけ、仲間と解決する力だ。AIは膨大なデータを分析し、答えを導くことには長けているが、「何を解くべきか」を見つけることはできない。社会に目を向け、他者の困りごとに共感し、「自分にできることは何か」を考えられる人が、もっとも必要とされる。その力を支えるのが、まさに社会関係資本である。

「1人で頑張る」時代の終わり

経済学の父、アダム・スミスは、経済活動で人を動かす原動力は利己心だと説いた。だが、スミスの著書『道徳感情論』では、人間の芯にあるのは共感だとも言っている。経済の本質とは、他者との関係の中で自分の欲求をどう折りあわせるかにある。

たとえば、個人の欲望を超えて「共通の目的」を見つけたとき、人は協力し、仲間が生まれる。「自分のお金を増やしたい」「年収の高い仕事に就きたい」という目標だけでは、人はついてこない。そこに“みんなのための理由”があるからこそ、協力が生まれる。

ここでいう社会関係資本を増やすとは、名刺を交換して人脈を広げることではない。共感を軸にした「協力者」を増やすことだ。そのためには、自分と他者が共有できる課題を見つける必要がある。

かつては「自分の能力を高めること」が成功への最短ルートだった。だが、AIが知識や技能を代替できる今、1人で頑張る力だけでは限界がある。人間の強みは、つながる力にある。協力してもらうことで、自分自身の選択肢を増やすことができる。共通の目的を見つけ、誰かと協力すること。その力こそが、これからの時代の「生きる力」になるだろう。

「自分のために」ではなく、「自分たちのために」。そう考えられる人ほど、社会の中で信頼を集め、協力者が増えていく。仲間がいれば、自分1人では届かないことも実現できる。可能性は無限に広がる。AIの知識は膨大で、問題を解く力は高い。しかし、「今、何が問題なのか」を見つけることはできない。人の痛みや希望に気付くには、観察力と想像力が必要だ。だからこそ、社会に関心をもち、周りの人を理解する力が大切になる。

人的資本よりも、社会関係資本。人とのつながりをどう増やすかが、これからの時代をしなやかに生き抜くための、いちばん確かな方法になるだろう。

終わりに…不安を希望に変える8つの問いへ

金融教育で大事なのは、計算や投資の技術を教えることではない。時代の変化を理解し、「どう生きるか」という選択肢を伝えることだ。子供たちは、私たち大人の“お金との向き合い方”から、社会の空気を感じ取っている。私たちが「不安」に振り回されるのではなく、「希望」を語れる存在になること。それこそが、次の世代への最大の教育になるのだと思う。

書籍『お金の不安という幻想』では、膨らむ不安の正体をひとつひとつ解きほぐしながら、“これからの時代をどう生きるか”という8つの問いに向き合った。

・焦りを生む空気から、どう抜け出すのか?

・成功者を真似ても、なぜうまくいかないのか?

・労働と投資、本当に報われるのはどちらか?

・お金以外に頼れるものは何か?

・「お金を稼ぐ人が偉い」と思われるのはなぜか?

・いつまでお金に支配されなければならないのか?

・どうすれば仕事を減らせるのか?

・大人の常識は、これからも通用するのか?

急速に変わる社会の中で、これまでの常識を問い直し、「いったい何が起きているのか」を理解すること。それが、いま親や教育者にできるもっとも大切なことではないだろうか。

そしてもう1つ。自分の幸せとは何か。何を大切にして生きるのか。子供たちに伝える前に、まず大人である私たち自身が「自分のモノサシ」を取り戻すこと。『お金の不安という幻想』が、そのための最初の1冊になればと願っている。