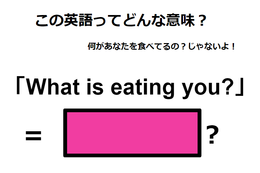

こんにちは、再春館製薬所の田野岡亮太です。お盆の入りに阿蘇へ行きました。すると、TOP画像のお盆飾りを見つけて、ついパチリ。オクラの精霊牛馬ははじめて見ました!

私は研究開発部に属し、さまざまな商品に携わってきました。その過程で、たとえば漢方原料が土地土地で少しずつ性質を変えること、四季のうちでも変わることを知り、やがて人間の心身そのものが気候風土に大きく影響を受けていることに深い興味を持つようになりました。中医学を学び、国際薬膳調理師の資格も獲得、いまもまた新たな活動を続けています。

1年に二十四めぐる「節気」のありさまと養生について、ここ熊本からメッセージをお送りします。

【田野岡メソッド/二十四節気のかんたん養生】

暦の上では秋に入っているのですが、まだまだ当分暑い日々

25年は8月7日から22日が立秋の期間です。すでに暦の上では秋に入っています。この頃から暑さは「残暑」と表現されるようになります。

お盆を過ぎれば暑さの中にも涼しさを感じられるようになると言いますが、いま現在そんな気配はないですね(笑)。

暑さと湿度が同居している状態が続いています。やがて暑さから湿度が抜けていくと思いますが、湿度が抜けるまでは“脾の機能”を気にかけてあげてくださいね。

五臓六腑が働くエネルギーを作る“脾の機能(消化機能)”は、残暑のこの時期も頑張り続けています。汗をかく暑い夏は身体の血と津液のバランスに偏りが生じやすく、血液のポンプ作用でもある“心”の機能にも負担がかかりやすくなります。

“脾”そのものは湿がとても苦手なのですが、汗で失われた“気”と“津液(陰液)”を補うために、ひたすら働き続けます。事実上の夏の終わりまではあと一息です!“脾”の機能が働き続けられるように、脾の機能に働きかける食材を意識的に摂っていたわってあげてください。

ねばねば食材でパワーチャージ。消化機能をいたわってあげてください

先日、再春館製薬所ヒルトップへの通勤路で、こんな一面のひまわり畑を見つけました。普段と違う道を通ってみると季節の発見があります。漢方には“季節の色”の考え方があります。“脾の機能”を大切にしたい時期の色は「黄色」。ひまわりの「黄色」からも“脾”のメッセージを感じたりします(笑)。

“脾の機能にうれしい食材”でおススメなのは、山芋、モロヘイヤ、オクラ、カツオ、ナスなどが挙がります。

これらの“脾の機能にうれしい食材”を使ったおススメレシピの1つ目は「山芋・モロヘイヤ・おくらの和え物」です。「夏バテには“ねばねば”食材を!」というフレーズはよく耳にします。残暑の今、まさに“脾”の機能を助ける働きがねばねば食材にはあるのでおススメです。

作り方は、山芋は短冊切りにして、モロヘイヤは茹でてから刻み、おくらは茹でてから輪切りにします。調味料のしょうゆ(大さじ1/2)、鶏ガラ粉末(大さじ1)、酒(大さじ2)、みりん(大さじ1)、白すりごま(大さじ2)を鍋に入れて軽く沸騰させて、山芋・モロヘイヤ・おくらとともにボウルで混ぜ合わせたら出来上がりです。器に盛りつけて、カツオ節・水でもどしたクコを乗せたら完成です。

身体に気を補う代表食材として名が挙がる山芋は「気を補い、消化機能を健やかにする」働きかけが期待でき、夏が旬のモロヘイヤは「気と血を補って、消化機能を健やかにする」働きが期待できます。

おくらには「消化機能を健やかにして、身体の水分を補う」働きが期待できるので、「夏バテには“ねばねば”食材を!」というフレーズは、食材の効能から見ても納得です。暑さと湿度が共演する夏の最終局面を迎えた脾にとってはとても頼れる良いトリオです。

TOP画像のお盆の精霊牛馬はおくらでした。おくらには「慢性的な衰弱状態の改善に働きかける“補虚損(ほきょそん)”」という効能も期待できます。ですから、早く走ってほしいときは馬になり、ゆっくり歩んで帰ってほしいならば牛にもなり、その時に応じていかようにも助けますよというおくらの性質を表現した意味合いなのかもしれません。そんなおくらも収穫から時間がたつと硬くなるのが難点です。この時期、水分の満ちている野菜は新鮮なものを鮮度がいい間に食べたいものですね。

この時期ぐっとお手頃になる「なす」も注目。脾の機能を補ってくれます

2つ目も脾の機能を補うレシピとして「山芋とナスの煮びたし」を紹介します。夏から秋にかけて出荷量が多くなりスーパーでも目立つところに並ぶことが多くなるナスを、補気食材の山芋と合せてみました。

先ほど紹介したように、身体に気を補う代表食材として名が挙がる山芋には「気を補い、消化機能を健やかにする」働きかけが期待できます。ナスには「身体にこもった熱を冷まし、消化機能を健やかにする」働きかけが期待できるので、暑さと湿度が共演する残暑にはおススメの食材です。

出来上がりにのせたクコは「肺を潤して、夜間に心の気を包む腎の精を補う」働きが期待でき、白ごまは「大腸を滑らかにする」働きが期待できます。夏から秋への季節の移り変わりはいつの間にか進みます。秋の“乾燥”の影響が大きくならないように、クコ・白ごまの“潤い”の働きかけを立秋の季節から摂れるように。そんな想いでレシピとして紹介させていただきました。

暦の上では“秋”に入りましたが、お盆が明けてもまだまだ“暑い夏”が続きますね。実質的な夏の終わりまであと一息です。身体を支える“脾”の機能をより一層気遣ってあげて欲しい時です。

じわじわと人気…「田野岡メソッド」は書籍でもご覧いただけます!

「身近にある旬の食べ物が、いちばんのご自愛です!」 田野岡メソッド連載で繰り返し語られるこのメッセージが、1冊の書籍にまとまりました。近所のスーパーで手に入る身近な食材を使い、更年期をはじめとする女性の不調を軽減する「薬膳」を日常化しませんか?

日本の漢方では「その症状に処方する漢方薬」が機械的に決められていますが、本来の中医学では症状と原因は人それぞれと捉えます。それに合わせた効果的な食事を「薬膳」とし、食で養生するのが基本なのです。

田野岡メソッドに触れると、スーパーの棚が「薬効の宝庫」に見えてきますよ!