「フローリッシング」という言葉をご存じでしょうか。花開くという意味のこの言葉は、この4月にThe Lancet Public Health など著名ジャーナルに登場するや、瞬く間に広まったといいます。

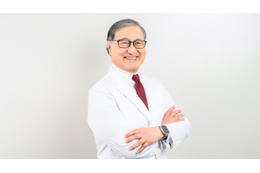

ウェルビーイングの次のテーマとして「フローリッシング」について話してくださったのは、抗加齢医学のトップランナー、近畿大学客員教授・日本抗加齢医学会理事長の山田秀和先生。年々「とんでもない速度で進化し続けている」抗加齢医学分野がいま向かっている方向を伺いました。

世界と日本の間に広がる「黒船」級の差、それは「資金力」

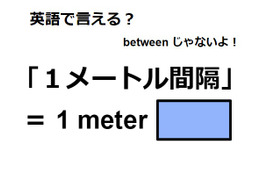

――尺度が進化したことで、正しく計れていない分野があるかもしれない可能性が浮かび上がった。そうした進化の中で、日本の再生医療・抗加齢医学は現在世界的にどのような位置づけなのでしょうか?

この数年、各国のファウンダーとコミュニケーションを重ねてきた私の視点から申し上げると、残念ながら現実は厳しいものです。一例を挙げると、私たちは近年「XPRIZE」というグローバルなコンペティションに参加し、セミファイナルまで勝ち抜いています。これはEvolution Foundationというアラブの財団が主催するもので、年間1,000億円もの研究費を投じ、予算の3分の1がCO2削減、3分の1が月面着陸船の開発、そして残りの3分の1が私たちも関わる寿命延長の研究に充てられています。

このコンペティションでは、50歳の人に20年間治療を施して70歳になったとき、老化速度を0.5倍に抑えることができれば150億円の賞金が出ます。しかし参加してみて、日本と世界の差に愕然としました。世界では1回に1,000億円、500億円規模での投資が普通に行われているのに、日本の投資額はその1,000分の1程度です。つまり、多くて1億円。

これは江戸時代に黒船がやってきたような衝撃です。エピジェネティククロックはホーヴァス博士の提唱以降、世界ではすでに標準になっていますが、日本は1検体8〜10万円の検査すら普及していません。今後はサプリメントや治療法の効果を評価する際に、エピジェネティククロックで測定することが最低基準になるだろうというのに。

世界との差は、まさに江戸末期の日本と当時の西洋諸国のような開きがあります。しかし、日本の価値は消えておらず、むしろ高まっています。なぜなら日本には100歳以上の、きちんと健康データのそろった高齢者が数万人もいるのです。この健康長寿のデータは前述の「健康資産」として非常に価値があります。

健康長寿を突き詰めていくと、究極のパーソナライズ「ひとりひとりの幸福との向き合い」に至る

――「フローリッシング」という概念についてもう少し詳しく教えてください。「ウェルビーイング」の次のキーワードと捉えています。

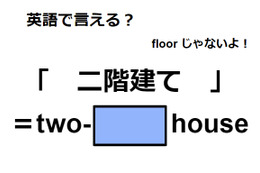

フローリッシングとは「花開く」という意味です。単に長生きするだけでなく、人生の最後まで豊かに花開くように生きることを目指す概念です。22カ国のデータを分析した研究が4月に発表され、WHOもこの方向性で進むことになりそうです。

日本ではよく「ピンピンコロリ(PPK)」という言葉を使います。私も目指すところですが、これはフローリッシングの考え方と通じるものがあります。私たちが望むのは、単に寿命を延ばすことではなく、最後まで元気で、そして最期は短く、という生き方です。知り合いの多くは「最期の2週間ほど、家族や友人に別れを告げる時間がほしい」と言います。

エピジェネティクスの研究が進み、老化速度を測定できるようになりました。DunedinPACEクロックを用いた一部の研究では数値化できるようになっており、NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)摂取で老化速度が0.1低下、カロリー制限で0.3低下する、逆に喫煙は0.2上げるなどの可能性が報告されています。

今後は暦年齢ではなく生物学的年齢で健康を評価する時代になるでしょう。大阪・関西万博のテーマもアンチエイジングでしたが、これからは「健康寿命」という言葉を「生物学的寿命」に置き換えていく時代になるかもしれません。

――しかし、健康で長く生きるという希望がそう簡単にかなうものなのでしょうか。同世代はみんな「寝たきりの老後がくるなら早く世を去りたい」と感じています。

昨今、研究はテイクオフした段階でエピジェネティクスで老化を測定できるようになり、介入効果も評価できるようになりました。さらに先を見据えると、山中4因子(iPS細胞を作る際に使われる遺伝子)を用いた若返りなどにも期待が持てます。30年、50年先の未来には寿命の問題をコントロールできる可能性も見えてきています。

ただ、現在のデータでは人間の寿命には壁があるようです。最高齢記録は116〜118歳でとどまっています。平均寿命が120歳の世界を実現するには、この壁を越える必要があります。

重要なのは、単に長く生きるだけでなく、認知機能を維持し、質の高い生活を送ることです。80〜85歳の人が90〜100歳に向かう過程で、認知症になって老人ホームで過ごすのは多くの人が望まない生き方でしょう。そうではなく、人生の最後まで花開いて終わる。それがフローリッシングの世界です。大手化粧品メーカーなどもこの概念に共感し、普及に力を入れ始めています。

日本が目指すべき健康長寿は「長生き」を越えた「つながり」のアプローチの先にある

――最後に、人生100年時代を豊かに生きるために心がけておくべきこと、大切にすべきことは何でしょうか?

人間の幸福度を決める要素は、従来考えられていたよりも複雑です。例えば、山でのんびりするだけがよいわけではなく、「ランドスケープスコア」という、風景の美しさを数値化する指標も重要です。AIによる画像解析技術の発展により、私たちの住環境が心理的にどう影響するかも評価できるようになりました。

また、教育レベルが高いほど健康寿命が長いという研究結果もあります。社会的地位や収入もエピジェネティクスに影響します。人間関係の質や心理的な状態も非常に重要です。

私たちの研究から見えてきたのは、健康長寿の達成には単に運動や食事を整えるだけでなく、人とのつながりや生きがい、そして美的感覚も含めた総合的なアプローチが必要だということです。日本は高齢化社会のフロントランナーとして、こうした知見を活かし、世界に新しいモデルを示せる可能性を秘めています。

最終的には、ひとりひとりが「何のために生きているのか」という問いに向き合い、豊かな生を全うすることが大切なのではないでしょうか。それが「フローリッシング」、花開く人生の本質だと思います。

お話/山田秀和先生

近畿大学客員教授。日本抗加齢医学会理事長。日本皮膚科学会専門医。日本アレルギー学会専門医。日本東洋医学会専門医。近畿大学医学部卒業後、同大学院医学科博士課程修了。2007年、近畿大学アンチエイジングセンターを創設。同センター副センター長、近畿大学奈良病院皮膚科教授を歴任。老化時計(Aging Clock) など生物学的年齢計測技術を用いて、老化速度のコントロールや若返りの治療・研究や臨床試験に携わっている。