大河ドラマ『べらぼう』の舞台となっている吉原。花街に生きる女郎たちの衣装やしぐさなど、独特な文化もドラマの見どころのひとつですよね。とくにあの「~でありんす」という言葉遣いは印象的! でもそういえば、「ありんす」って何なのでしょう?

『べらぼう』の吉原風俗考証を担当した山田順子さんによれば、なんと廓言葉の「共通した正しい使い方というものはわからない」のだそう。一体どうしてそんなことに!?

著書の中から、この不思議な廓言葉について、「生まれた理由」や「使われた背景」をご紹介したいと思います。

※この記事は『吉原噺』山田順子・著

「アリンス国」の廓(くるわ)言葉、一体どこからやってきた?

吉原を「アリンス国」と言い出したのは、明和年間(1764~1772)の川柳作家だそうです。当時蘭学を学んでいる人たちが「アメリカ国」「イギリス国」と呼んでいたのをもじって、「アリンス国」としゃれたのです。

では吉原はなぜ、「アリンス国」なのか、それは口語の基本である「あります」を「ありんす」ということで、廓言葉の代表としてとらえたからです。これらは決まった成語とかはなく、動詞の後ろについて使われる「ます」を「んす」に変えるなど、助動詞を工夫したものです。

しかし、これは最初からこのように工夫したわけではなく、いろいろ話しているうちに自然となってしまったというべき不思議な言葉なのです。

江戸の庶民からしてみれば、同じ江戸なのに、なんだか違う言葉を話している女郎は不思議な人たちに見えたのかもしれません。これはひとえに吉原を異界に見せようとした吉原自身の演出だったのです。

元和(げんな) 3(1617)年に日本橋近くに遊廓が開業したき、指導者として遊廓先進地の京の島原から、傾城屋を何軒か誘致したのです。それに伴って、出身地がばらばらだった女郎たちの言葉を京風にするように指導しました(今も昔も、男性は京言葉がお好きなようです)。

しかし、語尾が強い関東の訛(なまり)から、一気に京訛りになるわけもなく、それぞれの女郎屋で工夫をしていったのです。

そのため、吉原全体が同じ訛りを話すのではなく、店ごとに、さらに花魁の先輩後輩などの系譜で、違う訛りを話すこともありました。さらに、各地の言葉が混ざって、吉原独特の訛りも生まれ、これらを総合して「廓(くるわ)言葉」と言います。

どんな地方から来ても、この言葉を習得すれば、田舎訛りが隠れて、吉原の女として通用するのです。

【次ページ】マンガのあのキャラが使う「~ざんす」や「~ざます」も、吉原から生まれた!?

マンガのあのキャラが使う「~ざんす」や「~ざます」も、吉原から生まれた!?

そこで、研究者たちが、廓言葉の方式を作成しようと、江戸時代の文学作品である洒落本などから、使用例をひっぱり出して、並べ立てるのですが、時代によって流行廃すたりがあったり、ある一部の女郎屋だけ取り上げたりしているので、個別な例ばかりになり、これが共通した正しい使い方というものがわからないのです。

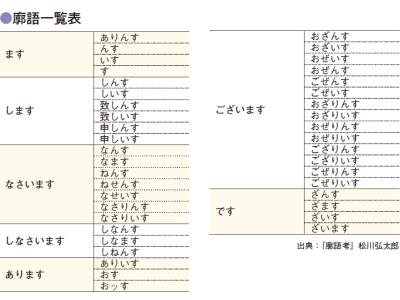

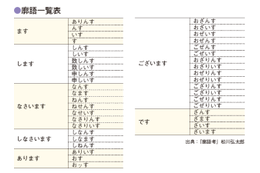

そんな中で、私がいつも参考にしているのが、明治23年生まれの江戸文化研究者・松川弘太郎先生が書いた『廓語考』の中にある『廓語一覧表』です。

同じ「ます」でも「ありんす」以外にも「んす」「いす」「す」という変化があり、これが店ごとの違いかどうかは別の史料に当たらなけばなりませが、とりあえず、私より江戸時代に近い先生に敬意を表しています。

「花魁(おいらん)」の語源は、女郎たちの「ある言葉」が縮まったもの

吉原では上位の女郎を「花魁」と呼びます。これは、厳密にはこのランクの女郎という取り決めはなく、慣習として呼んでいるだけです。

そもそも「花魁」という言葉の語源は、禿や新造などが世話になっている上位の女郎を親しく呼ぶときに使っていた「おいらの姉さん」が、言い馴らしていくうちに縮まって、「おいらん」となったと言われています。

それが女郎を呼びかけるときの敬称となり、女郎屋内で使っていたのが吉原全体に広がり、さらに一般の客も使うようになりました。

とはいえ、誰でも花魁では有難みがないので、一応、蔦重の時代には、呼出し・座敷持・部屋持を「花魁」と呼びました。

★【関連記事】では『べらぼう』の吉原風俗考証を担当した山田順子さんによる、「吉原女郎の営業テクニック」を紹介しています。

>>>【関連記事】≪吉原の女郎たちが愛用≫「男性客のタイプ別マニュアル」があった!?「男ゴコロに刺さっちゃう」営業テクニックとは?

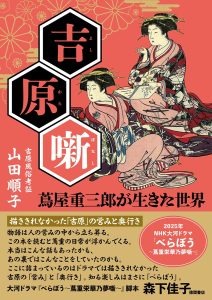

■BOOK:『吉原噺 蔦屋重三郎が生きた世界』山田順子・著

■著者 山田順子 (やまだ・じゅんこ)

時代考証家。 1953年広島県生まれ。専修大学文学部人文学科卒業。 CMディレクター、放送作家を経て時代考証家となる。 1982年から『クイズ面白ゼミナール』(NHK)の歴史クイズの出題・構成を担当。大人気ドラマ『JIN-仁-』『天皇の料理番』『この世界の片隅に』など、江戸時代から昭和まで、幅広い時代の時代考証や所作指導を担当。 また、連載漫画、丸亀製麺などのCM、江戸東京博物館のイベントの時代考証など幅広く活躍。自らも歴史情報番組『尾上松也の謎解き歴史ミステリー』などのテレビやラジオに出演、講演会などでも歴史解説を行う。著書は『江戸グルメ誕生』(講談社)、『お江戸八百八町三百六十五日』『海賊がつくった日本史』(ともに実業之日本社)、『絵解き「江戸名所百人美女」江戸美人の粋な暮らし』(淡交社)、『時代考証家のきもの指南』(徳間書店)など多数。2025年大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』吉原風俗考証を担当。