こんにちは、再春館製薬所の田野岡亮太です。

雨水(うすい)の次の節気、2025年の「啓蟄(けいちつ)」は3月5日から19日でした。

1年に二十四めぐる「節気」のありさまと養生について、ここ熊本からメッセージをお送りします。

【田野岡メソッド/二十四節気のかんたん養生】

「肝の火」は飛び火しやすい。心火にまで至ってしまったら

春はだんだんと温かくなるので、身体の中で「気が巡りたくなる」季節でもあり、季節的にストレスに感じることが多くて「気が固まりやすい」季節でもあります。そして、ストレスを一手に引き受ける「肝の機能」には火がつきやすく、その火は「心の機能」に飛び火しやすいというお話をさせていただきました。

昨夏、心の機能の説明をさせていただいた際に、中医学が捉えている「心(しん)」と、神様の「神(しん)」のお話をさせていただきました(こちら)。中医学では、心と神は同義で互いに深く関係していると捉えています。

人間の生きるエネルギーは腎の機能に蓄えられますが、その源は毎日摂取する食事が基本になります。日々の食生活の乱れや急激なダイエットなどで「身体の中に入る食事」が乱れてしまうと、相対的な熱が顕著な腎のコンディションになることがあります。この相対的な熱によって肝の機能に火がつくことがあります。

また、春は環境の変化によるストレスも多く、肝の機能に火がつくことによるイライラが増える季節と言えるかもしれません。肝の機能の火はかなりな確率で心の機能にも“飛び火”するので、心の機能も穏やかではなくなりそうです。神(しん)は脳を指しますので、腎や肝の機能からの火に神があおられると、“春先の不眠”という形で症状があらわれるかもしれません。

みなさんの春の眠りは他の季節と比べていかがでしょうか。「夏の暑さ」による不眠は外的環境に因るところが大きいですが、「春のイライラ」による不眠は精神的な内的要因が占める割合が大きそうです。春の不眠に直面している方は、ストレス・イライラの舞台となっている肝の機能・心の機能の状態を少し気にかけてあげてください。

「春眠暁を覚えず」と言いますが、現代生活に暮らす私たちは情報過多のストレス社会で過ごす時間の割合が多く、睡眠時間が少なくなっているため、結構暁を知っていたりします。ぐっすりと眠って「本当に暁を覚えずなのだな…」と体感できる春を過ごしたいものですね。

さて、密かに人気の“再春館製薬所通勤道シリーズ”、私が日々の通勤の中で見かける小さな節気を紹介しているものをそう呼んでいますが、いよいよ春が到来して鮮やかに咲く花の話ができる時季になりました。通勤道には菜の花が咲いています。早い年なら1月後半から鮮やかでかわいらしい黄色がちらほら見え始めるのですが、今年は3月前半になってようやく見かけるようになりました。

黄色といえば、水仙も美しい黄色い花をつける時季。春は梅や桃、桜のピンク色だけでなく、黄色にも包まれる季節ですね。

この時季に肝の機能を思いやる2つのレシピは

1つめのおすすめレシピは「えびとこごみのノンアルビール煮びたし」です。

春の旬の食材として山菜を毎年見かけますが、今年はスーパーの青果コーナーで特によく目にする気がします。その中でも「こごみ」に目をひかれたので、レシピを作ってみました。こごみは「肝の熱を冷ます」効能が期待できます。まさに先ほどお話させていただいた「肝の機能についた火」に働きかけてくれるこが期待できます。また、ノンアルコールビールに使われている麦芽は「舒肝(じょかん)」の効能が期待できます。ストレスを許容量いっぱいまで抱えて気が固まってしまった肝のコンディションをのびやかにしてくれます。えびは肝気を補う効能が期待できます。また、温性の食材なので、こごみで清熱しすぎることがないように一緒に組み合わせてみました。

2つめのおすすめレシピは「ミニトマト・春菊の豚肉巻きおでん」です。

ミニトマトは「清熱・平肝」の効能が期待できます。肝の機能についた火を冷まして肝気の高ぶりを鎮めてくれます。春菊も「清肝」の効能が期待できるので、肝の熱を冷まして肝気の高ぶりを鎮めてくれます。さらに「安神」の効能も期待できるので、神のコンディションを整えてくれます。イライラで不眠の傾向がみられる方にはおすすめです。これを豚肉で巻くのですが、豚肉は腎陰(じんいん)を補う効能が期待できます。腎のコンディションのみだれによる相対的な熱が肝火の原因と想定すると、豚肉の効能はとても嬉しい働きです。

環境の変化などストレスに感じることが多くなりやすい“春”です。肝の機能のコンディションを、のびやかで熱がこもることのない状態に整えて、全身の気の発散の調節がスムーズにできるようにしましょう。

次回は春分です。

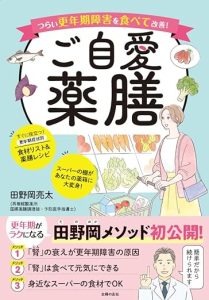

連載中の「田野岡メソッド」が書籍になりました!

「身近にある旬の食べ物が、いちばんのご自愛です!」 田野岡メソッド連載で繰り返し語られるこのメッセージが、1冊の書籍にまとまりました。近所のスーパーで手に入る身近な食材を使い、更年期をはじめとする女性の不調を軽減する「薬膳」を日常化しませんか?

日本の漢方では「その症状に処方する漢方薬」が機械的に決められていますが、本来の中医学では症状と原因は人それぞれと捉えます。それに合わせた効果的な食事を「薬膳」とし、食で養生するのが基本なのです。

田野岡メソッドに触れると、スーパーの棚が「薬効の宝庫」に見えてきますよ!