同社上席執行役員 エンタープライズエンジニアリング事業部長兼 ウチダスペクトラム株式会社 取締役副社長の村田義篤氏と、知的生産性研究所部長の矢野直哉氏に話を聞いた。

After コロナの“次”を展望したリニューアル

今回取材したのは東京都中央区にある新川第二オフィスだ。同社が新しいオフィス環境・働き方を自ら実践し、顧客に対して提案していくための「ライブオフィス」として、多くの見学者を受け入れている。

このビルへ入居した2012年、同社は「Change Working」をコンセプトにオフィスのあり方を大きく転換させた。社員らが「こうありたい」と考える将来の働き方をワークショップで議論し、理想とする“オフィス”の実現を目指した結果、国内でも非常に早い段階でフリーアドレス制やクラウドシステムを導入した先進的なオフィスとなった。その後もリニューアルを重ね、2024年11月、4階・6階・7階フロアを中心に入居以来5回目となる大幅なリニューアルが行われた。

リニューアルの要は、同社が開発・販売するオフィスナビゲーションシステム「SmartOfficeNavigator(スマートオフィスナビゲーター)」による利用状況の“見える化”にある。詳細は後述するが、Wi-Fiの位置情報、人感センサー、会議室予約システム等の情報からオフィスの利用実態がデータとして蓄積されることで、働く環境の課題を発見し、次の改善へ繋げるためのエビデンスとなるのだ。これに加え、同社知的生産性研究所によるワーカーの行動分析調査から課題を抽出し、改善すべきエリアを定義している。

同社では「Withコロナ」の2020年に3回目、「Afterコロナ」の2022年に4回目のリニューアルを実施している。2021年に66%だった従業員の出社率が、2022年には82%まで上がっていたのだ。4回目のリニューアル以降も、2023年86%、2024年88%と上昇が続き、集中して作業する場所の不足が生じていた。また、フリーアドレスかつ週1回の在宅勤務推奨という環境の中、部署やチームの帰属意識が醸成されにくいという課題もあったという。

同社では「Withコロナ」の2020年に3回目、「Afterコロナ」の2022年に4回目のリニューアルを実施している。2021年に66%だった従業員の出社率が、2022年には82%まで上がっていたのだ。4回目のリニューアル以降も、2023年86%、2024年88%と上昇が続き、集中して作業する場所の不足が生じていた。また、フリーアドレスかつ週1回の在宅勤務推奨という環境の中、部署やチームの帰属意識が醸成されにくいという課題もあったという。5回目となった今回のリニューアルでは、6階・7階の執務室再編により「チーム連携のオープンスペース」と「個人が集中するフォーカスエリア」を拡張し、パフォーマンス向上を目指したという。「After コロナの“次”」を展望したハイブリッド・ワークスペースへのアップデートだ。また、4階の会議室も今の会議スタイルに適した特徴的な設備になっている。この3つのフロアを見ていこう。

コワークとフォーカスのバランスを考えたオープンオフィス

7階は、風通しのよいオープンオフィスの面積が広く取られたフロア。常設モニターやサイドパネルがないため、向かい合う人の顔を見ながら気軽にコミュニケーションできる環境だ。奥には個人集中席も設置され、コワークとフォーカスの連携を図りやすいコンビネーション型の執務空間を実現した。

各フロアには、部署やプロジェクトチーム単位での活動を促す目的で「Team Base(チームベース)」というスペースが設けられている。会議室とは少し性格が異なり、チームでのコミュニケーションや共同作業を想定したエリアで、帰属意識の醸成につながることが期待されている。

各フロアには、部署やプロジェクトチーム単位での活動を促す目的で「Team Base(チームベース)」というスペースが設けられている。会議室とは少し性格が異なり、チームでのコミュニケーションや共同作業を想定したエリアで、帰属意識の醸成につながることが期待されている。

コロナ禍以降、オンライン会議の普及によりオフィス内で通話をする人が増えたことから、大きな会議室を減らし、1人用の通話ブースを増やしている。これもSmartOfficeNavigatorのデータを元にした改善例だ。

コロナ禍以降、オンライン会議の普及によりオフィス内で通話をする人が増えたことから、大きな会議室を減らし、1人用の通話ブースを増やしている。これもSmartOfficeNavigatorのデータを元にした改善例だ。 天井に設置されているのは、同社の空間構築システム「SmartInfill(スマートインフィル)」だ。レールに沿って壁を立て部屋を作ったり、カーテンやホワイトボードを設置したり、照明やWi-Fiなどの機器を取り付けるなど、自在な空間構築ができる。このおかげで、リニューアル工事の施工も短期間で済んでいる。

天井に設置されているのは、同社の空間構築システム「SmartInfill(スマートインフィル)」だ。レールに沿って壁を立て部屋を作ったり、カーテンやホワイトボードを設置したり、照明やWi-Fiなどの機器を取り付けるなど、自在な空間構築ができる。このおかげで、リニューアル工事の施工も短期間で済んでいる。

国産木材使用のオフィス家具を配置した、落ち着きある空間

6階は、個人業務に集中できるフォーカスエリアを中心としたフロア。モニターやサイドパネルが設置され、周囲の視線を気にせず作業ができる。合理性だけでなく、木材を多用した什器、スポット照明、かすかな鳥の鳴き声やハーバル系のアロマなど、静かな中にも安らぎを感じさせる空間になっている。

ここまで見てきた7階と6階の執務室はフリーアドレスで、会議室やコミュニケーションエリアを除く座席数は142席ある。両フロアの所属従業員数は119名なので、約2割多めに設けられている計算だ。

ここまで見てきた7階と6階の執務室はフリーアドレスで、会議室やコミュニケーションエリアを除く座席数は142席ある。両フロアの所属従業員数は119名なので、約2割多めに設けられている計算だ。オンラインに最適化した会議室と配信ルーム

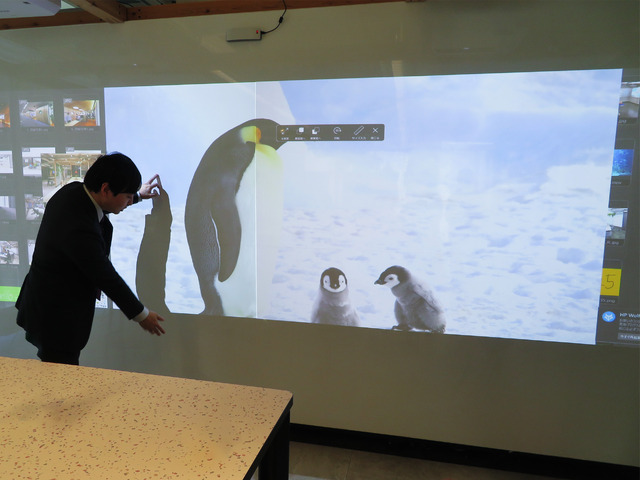

コロナ禍以降、会議のあり方が変化したことに合わせて、各会議室の設備もオンライン会議を前提としたものに刷新された。

「見える化」のシステムがオフィスの価値を高める

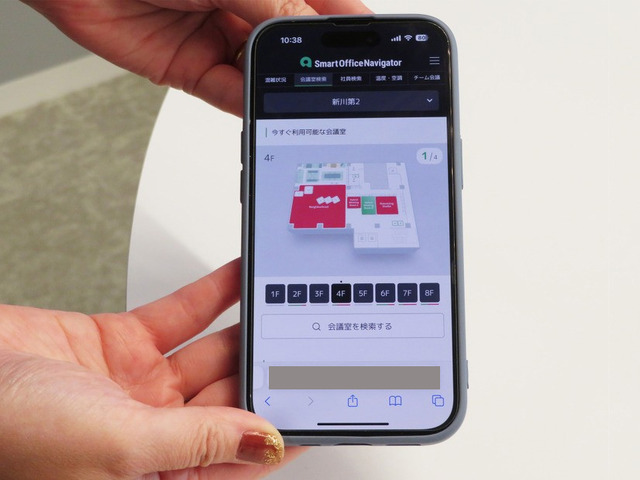

「見える化」のシステムがオフィスの価値を高める前述したように、同社のオフィスには支社を含めてSmartOfficeNavigatorが導入され、「現実の空間」と「システム」がつながっている。従業員にとってはオフィス利用のプラットフォームとなり、次のように利用されている。

まず、手元のデバイスからブラウザで各エリアの混雑状況や通話ブースの空き状況を確認できる。フロアに行ったのに空席がない、という無駄の回避になる。また、社として週1日の在宅勤務を推奨する中で、上司や同僚が現在出社しているのか、どのエリアにいるのかを検索することも可能だ。

会議室予約機能は、部屋を押さえるだけでなく「チーム会議」の調整にも対応している。Microsoft 365やTeamsと連動し、選択したメンバー全員のスケジュールが合う日時を抽出した上で、人数・設備・時間帯の条件が合致する会議室をピックアップする。確定すればメンバーに通知するところまでシームレスに操作が可能だ。こうした利便性が連絡や調整にかかる手間を削減し、生産性向上に貢献している。

SmartOfficeNavigatorのもう一つの価値は、先にも述べたようにオフィスの利用実態が定量的なデータで示されることにある。オフィス環境の課題は、働き方や社会の変化、事業の変化などから常に新たに生じてくるものだ。継続的なデータ取得とそれを元にした改善を自ら実践することが、ノウハウとしても事例としても、同社にとって顧客へのより良い提案につながっている。「ライブオフィス」の進化は、同社が価値を創り出すための事業の一環と言えるのだ。

SmartOfficeNavigatorのもう一つの価値は、先にも述べたようにオフィスの利用実態が定量的なデータで示されることにある。オフィス環境の課題は、働き方や社会の変化、事業の変化などから常に新たに生じてくるものだ。継続的なデータ取得とそれを元にした改善を自ら実践することが、ノウハウとしても事例としても、同社にとって顧客へのより良い提案につながっている。「ライブオフィス」の進化は、同社が価値を創り出すための事業の一環と言えるのだ。