「輝くような笑顔と気品」。ありきたりのようなそんな形容も、この人を目の前にすると「その通り」と思えます。アクティブ・カラーセラピー協会代表の吉原峰子さんからは、80歳が目前とは思えないエネルギーを受け取ることができるでしょう。

しかし吉原さんは44歳まで、ご本人の言葉を借りれば「なんとなく日々をやり過ごしていた普通の専業主婦」だったのです。40代で種を蒔き、50代は働き盛り、60代で蒔いた種が実り、70代には自著まで出版したという峰子さんに、その半生を語っていただきました。

押されるまま結婚して専業主婦の道へ

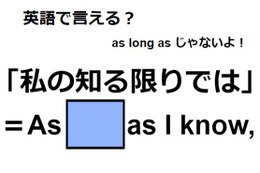

伝統の日本髪と気品ある白無垢で迎えた結婚式。

第二次世界大戦が終結した1945年、峰子さんは福岡県八乙女市に生まれました。戦争から帰還した峰子さんの父は、少ない資金で起業し、稼いだお金を惜しみなく子どもの教育につぎ込む人でした。峰子さんは地元のお嬢さまが集う私立の女子校に通っていたといいます。

「高校卒業後、当時は花嫁修行か就職が一般的だったんです。でも家事をするなら雑誌や本を読む方が100倍楽しいと思っていたので、花嫁修行は考えられませんでした。まだ自由な学生の身分でいたくて短大へ進学したんです。短大卒業後は花嫁修行か結婚の2択なのですが、やっぱり誰かのために家事をするなんて想像できなくて。社会に出て働きたいと思いましたが、短大から就職できた例なんて聞いたことがありません。社会のルールに従うしかないと、次第に諦めの気持ちになっていきました」

ところが、峰子さんの気持ちを察した父が『新聞で年齢制限がない公募が珍しく出ていたよ』と教えてくれたおかげで、峰子さんは運よく就職できることに。職場環境もよく、このまま働き続けようと思っていましたが、結婚適齢期の23歳の時、お見合いの話が浮上します。

「正直、ショックでした。幸せそうな既婚の友人も増えて、いつか結婚したいと思うようになっていたんです。でも、今すぐ夫に尽くしたり子どものお世話をする気持ちにはなれなくて。はじめはお断りしようと思っていました」

お見合い相手は、現在の峰子さんの夫。一目会った時から峰子さんのことを気に入った彼は、峰子さんの実家に足繁く通いました。次第に彼の熱意にほだされ、母からも「一途で医師という安定した職業の彼と結婚してくれたら安心」と太鼓判を押されて結婚。結婚して仕事を続ける女性は、峰子さんの職場に一人もいません。夫から「男の沽券に関わるので働かないでほしい」と言われ、峰子さんも退職することに。

「反発しようなんて思いませんでした。結婚するなら家に入るのが普通で、それ以外の選択肢はないとはじめから諦めていたからです。でも今思えば、働けなくなることへのやるせなさを、心の奥底に沈めて考えないようにしていたのかもしれません」

ずっと家で一人きり。時間はあるのにお金がない新婚生活

夫の仕事の都合で、実家から離れた北九州市に引っ越した峰子さん。医師の妻として華々しい生活の始まり…とはなりませんでした。峰子さんの夫は、研修医で無給。休日は生活費を稼ぎに泊まりのバイトに行くほど、経済的な余裕がありませんでした。2部屋の小さなアパートに住んでいたといいます。

「1年目は家事を覚えなきゃと必死だったんです。とくに料理は『ご飯の研ぎ方は?』『出汁を取るってどんな食材で?』ってわからないことだらけ。毎日母に電話で相談していたら、夫の1ヶ月分の給料が電話代で飛んでいました」

家事に慣れてきた2年目からは、馴染みのない土地での息苦しさを感じ始めました。夫は朝早くに仕事へ行って深夜に帰ってきて、休日はアルバイトでいません。ほぼ家にいなかったのです。

「近所に親しい友人はいません。久々に夫が帰ってきたら、水を得た魚のように話しかけるでしょう? するとある時、『病院で散々話して疲れているから静かにしてくれ』と言われてしまったんです」

「あなたのために知らない土地までついてきたのに、あなたとも話せないならどうすればいいのよ」と、怒りとともに喉元まで込み上げてきた言葉を、峰子さんはグッと飲み込んだそう。

「それ以降、夫にあまり話しかけないようにしました。訴えたところで困らせるだけ、自分の機嫌は自分で取るしかないと思ったからです。誰かに強く反発されたり勧められたら、我を通そうと思わない。『そういうものなんだ』って諦めてしまうんです」

自分の機嫌を取るといっても、できることは昔から大好きだったファッション雑誌と、図書館で借りた本を読むくらい。洋服も大好きでしたが、当時はオーダー服が主流。頻繁にオーダーするお金もなく、苦手な裁縫に時間をかけて取り組み、洋服を手作りしたことも。それでも時間を持て余し、孤独をやり過ごすような日々が続きました。

出産直後から10人での共同生活が始まる

生まれたばかりの娘の健康と長寿を願ってお宮参りに。当時は記憶が飛ぶくらい忙しく、メイクをする時間すらなかったそうです。

大きな変化が訪れたのは、27歳の時でした。長女が誕生したのです。「これから子育てで忙しくなるはず」と喜んでいた矢先、思わぬ出来事が起こります。

「入院5日目に義父が急病で亡くなったんです。義父は開業医でしたから、夫が後を継がないと大変な状況。私の知らない間に夫の実家へ引っ越すことが決まっていました。退院後に夫の実家に着いたら、義母の母、義母、義妹2人、義妹の夫に加えて、隣に住んでいた義母の弟夫婦も一緒に生活していて、全く状況が飲み込めなくて」

初日に義母から「あなたに家のことは全部任せます。あなたの好きなやり方でやってね」と言われた峰子さん。義母なりの気遣いだったのでしょう。ただ峰子さんにとって、はじめての育児と慣れない大人数での生活はプレッシャーでした。

料理、掃除、洗濯、さらに当時は布おむつを洗うのも一仕事。鏡を見て身なりを整える余裕もなく、訪ねてきた人に家政婦に間違われることも。夜は3時間置きに子どもが起きます。母乳が出ずミルクの準備時間を差し引くと、まとまって寝られるのは長くて2時間でした。

「しんどい、大変っていう感情はありませんでした。とにかく目の前のことをこなすしかない。それが私の役割なんだって。思考は停止していて、体だけが勝手に動いている感覚でした。周りからは『いつも走っているね』と言われて、『寝たい』『座りたい』といつも思っていたことだけは覚えています」

繰り返しの中で思う「妻や母として生きて終わるのかしら」

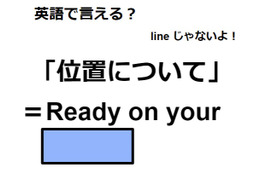

フランス料理教室での集合写真。右から3番目のモノトーンでシックな装いの女性が峰子さん。

あまりの多忙さに心身ともにやられてしまった峰子さんは、子どもを連れて家出までして夫を説得。結果的に同居解消を勝ち取ります。3人暮らしになって1年、峰子さんは大勢の目を気にせず家事ができる気楽さを感じ、気持ちよくこなしていました。しかし、そんな新鮮な気持ちも長くは続きませんでした。

「大黒柱の夫もかわいい子どももいて、衣食住に何一つ困らない。マイペースに家事ができる。空いた時間に友達と会える。大好きな本や雑誌も楽しめる。今思えば幸せな状況よね。でも、当時はそう思えなかったの」

子どもは自分の手を離れて成長していくのに、自分は止まったまま同じことを繰り返しているだけ。明日も同じことをするなら別に今日頑張らなくてもと、どんどん家事がズボラになっていったそうです。

「夫も子どもも大切です。でも、このままずっと『峰子』という個人はないままなのかしらと、時々だけれど思うことがあって。大きな怒りや焦りではなく、なんとなく無気力で鬱々とするような、自分の中のエネルギーが小さくなっていくようでした」

そのせいか否か、極度の低血圧症になってしまい、ひどい倦怠感やめまいに襲われるように。「このままだと体の中から腐ってダメになる」と思い、学生時代の親友と習い事を始めたといいます。

「エレクトーン、テニス、語学レッスン…内ではなく外へ意識を向けなきゃと、少しでも気が向いたら体験してみることにしました。瞬間的に楽しいだけの、ほんの息抜きでしたけどね。ただ、出かけた後2日くらいは、家で余計なことを考えずにいられました」

唯一長く続いたのは、フランス料理教室だったそう。「パリのル・コルドン・ブルーで学ばれた先生で、流行の最先端をいく方だったんです。カラーを使った色彩感覚あふれる料理とテーブルコーディネートが、本当に素晴らしくて」と、峰子さんは瞳を輝かせます。

実は、この料理教室と愛読していた雑誌が、峰子さんを大きな転機へと繋ぐのです。

「働いてみたら?」夫からの思わぬ一言。長年の趣味からチャンスを掴む

「君は専業主婦に向いていないね。働いてみたら?」

峰子さんは40歳の時、夫から唐突に告げられたといいます。結婚当時は『仕事をしないでほしい宣言』をしていた夫が、なぜそんなことを言い始めたのか?

「今思えば、私が出かけずにずっと家にいる時、ものすごく不機嫌な顔をしていたんでしょうね。表に出していた自覚は全くなかったのですが、夫から『奥さんが家の中で楽しそうにしていないと、家の空気が悪くなる』って何度か言われましたから」

「働いていい」は、峰子さんが待ち望んでいた言葉でした。一方で「今更? ブランクがある上に人脈も資格もない。こんなローカルで小さな町ではほとんど求人もない。40代からどうやって仕事を?」と、怒りにも似た気持ちもありました。

そんな時、峰子さんは雑誌で興味深い記事を目にします。知人が経営するエステサロンが、日本ではじめてデパートに出店を果たしたというのです。当時はまだエステサロンがメジャーではない時代。峰子さんは「すごい快挙!」と興奮したそう。さらに驚いたことに、フランス料理教室のパーティーで、その知人と再会することになったのです。

「記事の話をしたら会話が弾んで、私が読んでいる雑誌の話になって。月8冊くらいの女性誌を15年以上読み続けていると話したら『ぜひやってほしい仕事があるの。エステサロンでカラーアナリストとして働いてみない?』と誘われたんです」

カラーアナリストの講座を受けるには、2週間近く家を空けることになります。峰子さんは35歳の時に長男を産んでいましたが、まだ小学校低学年です。「家を長期間留守にするなんて現実的な話ではないわね」と思いながら夫に話した峰子さん。すると、夫から「行ってみれば?」と予想外の一言が。

「絶対に許さないと思っていたのでびっくりですよ。『子どもはどうするの?』と言ったら『実家に預けよう』と。受講料や交通費、宿泊費は全て払うと言うんです。当時は不思議だったけれど、今思えば、夫は今まで自由に趣味を謳歌してきたから、その後ろめたさが今更押し寄せてきたんでしょうね」

当時パーソナルカラー診断はまだアメリカから入ってきたばかり、知らない人の方が多い時代でした。

「私も雑誌でたまに見かける程度です。正直、カラーアナリストとして働く魅力もやりがいも想像できなくて。でもそこまで夫が後押ししてくれるなら、どんなものか受けてみようと思ったんです」

「自分のままでいい」はじめて熱望したカラーアナリストという仕事

当時、峰子さんには、買い物やカルチャースクールにいつも一緒に出かけていた、大好きな親友がいました。彼女とはファッションセンスや好きな色、服のサイズまで一緒で、同じようなモノトーンの服を着ていたそう。ところが、「その服、お似合いで素敵ですね」と周りから褒められるのは、いつも彼女だけでした。

「彼女が褒められる度に、なぜ私は褒められないんだろう、私の何がだめなんだろうと、自分の存在が否定されたような気持ちになってしまうんです。彼女のようになりたい、どうしたらなれるんだろうと、胸の奥がきゅっと縮こまるような思いでした」

そんな峰子さんにとって、パーソナルカラー診断で講師から言われた言葉は、まさに青天の霹靂だったといいます。

「あなたに一番似合わない色は、黒です。似合うのはカラフルな色ですよ」

え? 家のクローゼットは黒い服だらけなのに? 黒以外の選択肢を考えたことがなかったのに? ショックのあまりしばらく放心状態だったという峰子さん。けれども、同時に大きな気づきを得ました。

「ずっと彼女みたいになりたいと思っていたけれど、それは不可能だとはっきりわかりました。むしろ、彼女を目指さずに私は私のままでいればいいんだって。そうしたら、自分の中でモヤモヤしていたものが、すぅっと消えていったんです」

診断では色が伝えられただけでした。しかし峰子さんは、カラーアナリストは似合う色を通じて「あなたはあなたのままでいい」と伝える仕事なのだと感じたといいます。

「『あなたはあなたのままでいいのよ。自信を持って生きていってね』と、私のように悩んでいる人に伝えたい。カラーアナリストになりたい、ではなく、なると決めたんです。今思えば、自分から何かをやりたい、やるんだってここまで強く感じたのは、人生ではじめてだったかもしれません」

こうして峰子さんは44歳で、専業主婦からカラーアナリストとして新たな人生を歩み始めました。

「一番似合う色に巡り合った瞬間、見違えるようにお客さまの表情がパッと輝き出すんです。まるで舞台に最高のスポットライトが当たったかのように。そして自信に満ちた笑顔で帰っていかれる。私まで幸せになって、心が踊るような気持ちでした。お金に代えられない価値のある仕事だと思いました」

企業のセミナーでもカラーアナリストとして呼ばれるまでに。「毎回似たような服を着ていたら、お客さまに色を見てもらいたいと思っていただけないでしょう」と、エステサロンでもセミナーでも同じ服を着ないように心がけていた峰子さん。報酬の大半は衣装代と経費で飛んでいたそうです。

養成学校からも卒業生で実績があるのは峰子さんくらいと言われるほどの活躍ぶりでした。しかし今、峰子さんはカラーアナリストの仕事から離れています。その背景には、お客さまとの何気ない会話から得た、ある気づきがあったのです。

つづき>>>「いつまで勉強するの?このままじゃ死ぬわよ」64歳でやっと執念の「アクティブ・カラーセラピー」を開発、夢の単著も手掛けた

取材・文/鈴木まゐ