こんにちは、再春館製薬所の田野岡亮太です。

2025年は11月7日から21日の間が立冬。暦の上では冬が始まります。

1年に二十四めぐる「節気」のありさまと養生について、ここ熊本からメッセージをお送りします。

【田野岡メソッド/二十四節気のかんたん養生】

冬の空気を感じると「イルミネーション」を思い出します

冬の冷たい空気を頬に感じると、冬のイベントであった「再春館イルミネーション」を思い出します。2015年までで一般公開は終えてしまったのですが、公開していた時は空気が冷たくなるかどうかの時季から準備に取り掛かっていました。

11月後半からクリスマスまでの間、芝生の丘にイルミネーションを取り付けて広大なイルミネーションを行っていました。その作業は社員総出で行っていたので、“頬に冷たい空気”を感じると「あ、今年もあの時季になったんだな」とイルミネーションが終了した今でも感覚を思い出すことがあります。

さて、空気が「冷たい」から「寒い」に変わってくると、そろそろ周りに“鼻水さん”が増えていませんでしょうか?先日、私も「あ!鼻水さんになりそう!」という日がありました。

突然鼻水が出始めたので、「透明な鼻水」→「肺が冷えている」→「肺を温められるもの…」と、そばにあった“赤シソ茶”に急いでお湯を注いで飲んでみました。

赤シソは、“肺と脾の機能に働きかける「温性」の食材”なので、少し冷えてしまった肺を温めてくれたようです。それと赤シソの味は「辛み」で、詰まったところを通す「発散」の働きが期待できます。肺は宣発(せんぱつ)と粛降(しゅくこう)で気など身体に必要なものの出し入れをつかさどっているので、ここに働きかけて助けとなったのでしょう。処置が早かったからか、その後鼻水がひどくなることはありませんでした。

透明な鼻水には「赤シソ」がいい、それってどうして?

透明な鼻水は、肺の機能が冷えているサインになります。外気の気温が冷えてきたことで肺が冷えやすい状況になったことが要因ではあるのですが、「呼吸の仕方」も要因として挙がりそうです。

身体の中に空気を取り込む「呼吸」には、“鼻呼吸”と“口呼吸”の2種類があります。鼻呼吸では、吸い込んだ空気が「鼻腔」を通りますが、この鼻腔が体温保持の良い働きをしています。空気を吸い込む時は、冷たい空気を“鼻腔で温めて”から肺に送るので、肺も急激に冷えることもありません。一方、空気を吐く時は、肺から出てきた呼気が“冷たい空気を吸う際に熱を奪われた鼻腔を温めながら”外に出ます。つまり、呼吸を繰り返し行っても体熱は外に捨てられることなく保存されるので、肺も冷えることがありません。

一方、口呼吸では冷たい空気が鼻腔を通ることなく口から直接肺に入るので、肺は冷えやすくなってしまいます。また身体から呼気を出すときも、鼻腔に熱を受け渡すことなく体外に出て行ってしまうので、体熱は体外に放出されっぱなしになってしまいます。これが“肺が冷える”のもうひとつの要因になります。

冬の空気の冷えが肺に及ぶと透明の鼻水が出るようになり、鼻水から鼻づまりに状態が変わると口で呼吸をするようになって“熱交換の鼻腔”を通らなくなってしまうので体熱が保持されずに肺が冷えてしまう…という“肺が冷える負のサイクル”に陥ってしまいます。その結果、肺の機能のコンディションが整わなくなってしまいます。

「透明な鼻水が出てきたな!」と感じたら、肺の機能を温めてみてください。赤シソ茶はおすすめです。

空気が冷えてきたら。「えび、銀杏あんかけ大根と里芋のおろし蒸し」

冷たい空気の影響で“鼻水さん”になりそうな時は、赤シソ茶のほかに、生姜、からし、あんず、杏仁(あんにん・きょうにん)がおススメです。それと合せて“肺・脾の機能にうれしい食材”でおススメの食材は、えび、銀杏、大根、里芋、帆立、豆腐、卵白などが挙がります。

これらの“肺・脾の機能にうれしい食材”を使ったおススメレシピの1つ目は「えび&銀杏あんかけ大根と里芋のおろし蒸し」です。毎年この時季にスーパーの青果棚で見かける“銀杏”を目にしましたので、「是非使いたい!」とレシピにしてみました。

作り方は、まず“大根・里芋おろし”を作ります。大根(小1/4本)と里芋(中1個)の皮をむいてすりおろし、みじん切りにしたベビー帆立(5個)・豆腐(小1丁:150g)・水(50ml)・鶏ガラ粉末(大さじ1)・酒(大さじ1)・しょうゆ(小さじ2)・卵白(1個分)・片栗粉(大さじ1)を加えてよく混ぜ合わせます。これを耐熱皿に入れて、蒸し器で10分間蒸します。

次に“えび&銀杏あん”を作ります。えび(小10尾)は殻をむいて背ワタを取り、銀杏は殻を割って中身を取り出します。これらを鍋に入れて、水(200ml)・鶏ガラ粉末(大さじ1)・りんご酢(小さじ1)・みりん(小さじ2)・しょうゆ(大さじ1)・酒(小さじ1)を加えて火にかけ、沸騰したら水溶き片栗粉(片栗粉:大さじ1)でとろみをつけます。

蒸し上がった“大根・里芋おろし”に“えび&銀杏あん”を注いだら出来上がりです。“大根・里芋おろし”のふわふわ食感にベビー帆立を合せたことで「うまみの塊蒸し」になりました。

えびは「身体に気と熱を補って、食欲を促す」働きが、銀杏は「肺に潤いを補って、喘息を鎮める」働きが期待できます。身体に熱を補ってくれる「温性」の海鮮食材として想起No.1のえびと、肺のコンディションに働きかけてくれる銀杏は、冷たい空気の影響が肺の機能に及び始める時季にはおススメの食材です。

“おろし蒸し”にした大根は「身体に水分を補って上がった気を降ろし、消化を助ける」働きが、里芋は「飲食物の消化機能を健やかにする」働きが期待できます。大根と里芋を混ぜ合せることで肺と脾の機能に働きかけますが、油を使わない“蒸し料理”にすることも脾の機能(=消化作用)を助けることになります。

“おろし蒸し”の味に深みを出すために加えたベビー帆立は「身体に潤いを補って消化機能を促進させる」働きが期待でき、“おろし蒸し”を形作るために加えた豆腐には「身体に潤いを補って消化機能を和やかにする」働きが、卵白には「喉の異常を改善して通りをスッキリさせる」働きが期待できます。準備した食材すべてが「寒くなって増えてくる“透明の鼻水さん”」に働きかけてくれるおススメのレシピです。

あんずの力を引き出す!「鶏手羽元の甘酢あんず煮」

2つ目も肺・脾の機能を補うレシピとして「鶏手羽元の甘酢あんず煮」を紹介します。冷たい空気の影響で“鼻水さん”になりそうな時のおススメ食材“あんず”を、身体に熱を補ってくれる「温性」の鶏肉と合せてレシピにしてみました。

作り方は、鶏手羽元(400g)にあんず酒(大さじ1)・りんご酢(小さじ2)・塩(小さじ1/2)を揉み込んで下味をつけた後、表面に片栗粉をまぶします。中火で熱したフライパンにごま油をひいて鶏手羽元を焼き、表面に焼き色がつく程度になったら、あんず酒(大さじ2)・水あめ(大さじ1)・りんご酢(大さじ1)・しょうゆ(小さじ1)・みりん(小さじ2)・きび砂糖(小さじ1)を加えて、蓋をして7分ほど蒸し焼きにしてよく絡めます。サニーレタスをひいた器に盛りつけて、上から白ごまを振りかけたら出来上がりです。

あんずは「身体に潤いを補って乾燥と咳を鎮める」働きが期待できます。あんず酒で味付けをした鶏肉は「身体に気を補っておなかを温める」働きが期待でき、鶏肉の味付けに使った水あめは「身体に気と潤いを補って咳を鎮める」働きが期待できます。あんず・鶏肉・水あめは“脾と肺に働きかける温食材”トリオですので、冷え&乾燥の時季におススメです。

また、出来上がりに登場した白ごまは「大腸に潤いを補って便の通りを良くする」働きが、サニーレタスは「消化を促して、便の通りを良くする」働きが期待でき、どちらも肺と表裏関係の大腸のコンディションを良くします。冷えと乾燥の頃には「なんといってもあんず」という想いで、料理酒の代わりに“あんず酒”を使ってみました。あんず酒と水あめを組合せたことで、程よい甘さが食欲をそそるレシピになりました。

生姜の「煎じ茶」もお手軽でオススメです!「30分水に漬けること」が大切

料理でのおススメレシピを紹介させていただきましたが、「料理はなかなかしないから…」という場合にはぐつぐつ煮るだけの「煎じる」という方法はいかがでしょうか。赤シソの他におススメした“生姜”の「煎じ茶」という形で紹介させていただきます。

まず大切なのが「30分水に漬けておく」ことです。30分水に漬けておくと、生姜が水になじんで成分が抽出されやすくなります。生姜1片(約15g)を薄切りにスライスして、鍋にコップ2杯分(約400mL)の水を入れて浸します。30分経ったら鍋を火にかけて、液量が半分程度になるまで煮詰めます(約15分)。これで煎じ液の出来上がりです。

生姜はスライスでも千切りでも構いません。「30分水になじませる」「液が半量になるまで煮詰める」が大切なポイントですが、「煎じる」という方法は素材が持つ力をしっかりと引き出してくれるので、生姜の煎じ液の味を少し“辛く”感じるかもしれません。そんな時は、生姜の煎じ液に「あんずジャム(小さじ1)、はちみつ(小さじ1)」を加えてみてください。あんず&はちみつは、どちらも「身体に潤いを補って咳を鎮める」働きが期待できるので、寒さ&乾燥が気になる身体への働きかけも出来る味の調整になるのでおススメです。

熊本もすっかり寒い日が増えました。例年それほど雪の降らない土地ではありますが、今年はどうでしょうか。次回は「小雪」についてお話しさせていただきたいと思います。

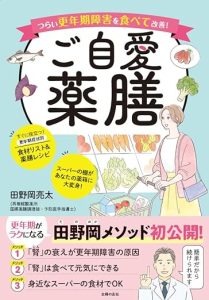

連載中の「田野岡メソッド」が書籍になりました!

「身近にある旬の食べ物が、いちばんのご自愛です!」 田野岡メソッド連載で繰り返し語られるこのメッセージが、1冊の書籍にまとまりました。近所のスーパーで手に入る身近な食材を使い、更年期をはじめとする女性の不調を軽減する「薬膳」を日常化しませんか?

日本の漢方では「その症状に処方する漢方薬」が機械的に決められていますが、本来の中医学では症状と原因は人それぞれと捉えます。それに合わせた効果的な食事を「薬膳」とし、食で養生するのが基本なのです。

田野岡メソッドに触れると、スーパーの棚が「薬効の宝庫」に見えてきますよ!