「注射はイヤ!」「検査が怖い!」「入院や手術をするくらいなら、治らなくていい!」――多くの親にとって経験があるであろう、医療現場での我が子の抵抗。特に、重症となれば、子どもや親の葛藤はより深刻に。治療や未来への不安が大きくふくらむであろうことは、想像に難くありません。

「チャイルド・ライフ・スペシャリスト(以下CLS)」は、そんな状況に置かれた子どもや家族の不安やしんどさに伴走する専門職。一般医療機関では対応困難な疾患に対応する高度小児医療の現場を中心に、病気の子どもや家族に対して心理社会的サポートを提供しています。

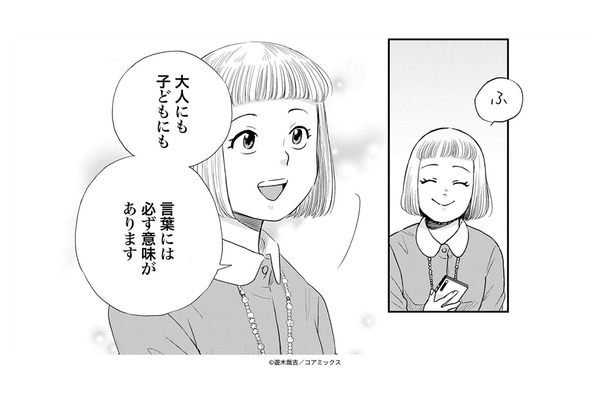

まだ日本では50人程度と、数少ないCLSの日々のリアルな活躍を、誰でも覗けると話題のマンガが、『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん』(遊木哉吉 (著), 天野香菜絵 (取材原案), 北岡寛己 (医療監修)/ゼノンコミックス)。

このインタビューでは、本作の取材・原案協力者であり、埼玉県立小児医療センターでCLSとして従事する天野香菜絵さんにお話を伺っています。

後編となる今回は、子どもとの信頼関係を醸成するためのポイントや、親だけでは抱えきれない困難に直面した時のヒントなどをお聞きしました。

◀関連記事◀『「その子らしさ」を尊重するために、小児患者サポートのプロが絶対に守っているたった2つのこと』

【 「あの作品、もう読んだ?」インタビュー 2 後編】

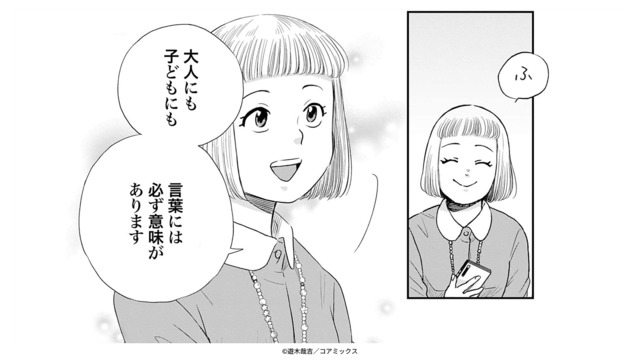

目を合わせなくても、ちゃんと子どもは聞いている。『閉じられない耳』に語りかけるという方法

―― 親子の不安に伴走する天野さんに親の立場からぜひお聞きしたいのが、「子どもへの語りかけ方」です。特にかしこまって重要な話をするとき、心の扉をそっと開けるのがとても難しく感じます。

そうですね。私が子どもたちと話をするときには、2つのことを大切にしています。

一つ目は、目線。子どもが座っていたら、絶対に立ったまま上の位置から語りかけません。基本的に、しゃがんで目線を同じ高さにします。もしお子さんがゲームや本に目を落としていたら、お子さんの視線はそのままでいい。親御さんの背中に隠れていたら、親御さん越しに話しかけます。

―― 目線の高さを合わせても、視線を合わせさせるようには働きかけないんですね。

日常生活でも、正面切って会話するのは、誰しも構えてしまいますよね。大切な話=目を見て、と思いがちですが、そこに執着しなくてもいいんです。むしろ、目を合わせたくない理由や心情を尊重します。

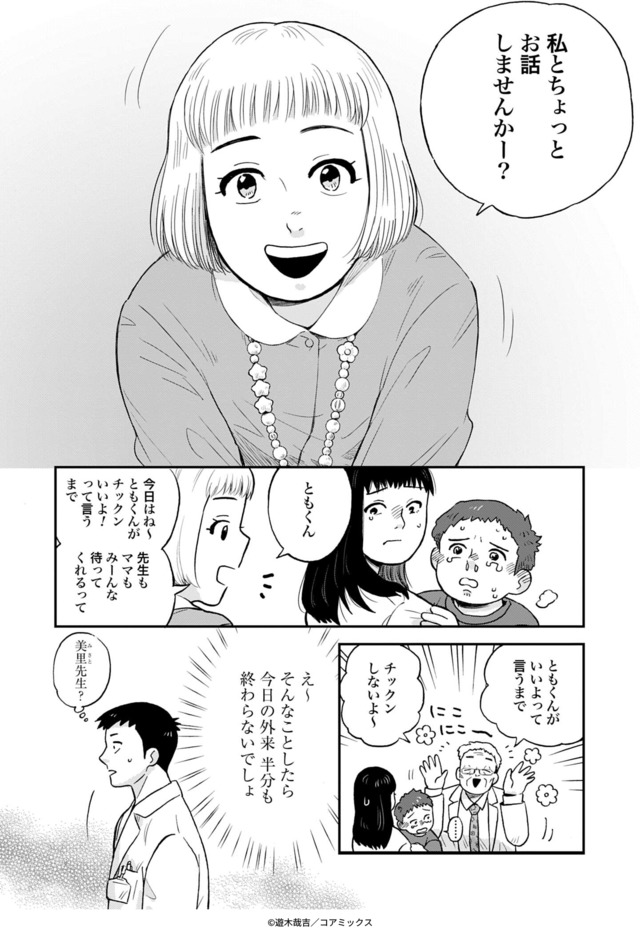

もう一つ大切にしているのは、タイミングを合わせること。ゲームをしていたら、「一段落するまで待つから、ちょうどいいところまでやっちゃっていいよ!」と伝えます。

―― でも、あまり話に乗り気じゃない子だと、そのタイミングを教えてくれない、なんてこともありそうな気が……。

そういう時は、「先に親御さんとお話していてもいい?」と同意を得てから大人同士で隣で話を始めたりすることもありますよ。親に話しているふりをして、実はその子に話しているというわけです(笑)。

耳って、閉じられないんですよ。実は子どもは聞いている。

―― 耳は、閉じられない……!

この大人は、何のために、何を話しに来たのか。そっぽを向きながらも子どもは観察しているんですよね。

もちろん、小手先に頼らず、嘘をつかずにコミュニケーションすることが大前提です。その上で、目線とタイミングを子どもに合わせていると、「まあ、ちょっと聞いてやってもいいけど」くらいには持って行けることが多いです(笑)。

思春期には、“即対応”が吉とは限らない。

―― 一般的に複雑な年齢と言われる思春期の子に対しても、その方法は共通ですか?

基本的には同じです。でも、どんなタイミングで話すかについては、より慎重に見極めるかな。

それから、登場人物も検討します。私が対応するのが正解なのか、直接対応するのは別のスタッフにして、私は裏方に徹して後方支援するのかも考えますね。

―― 即対応や正面突破から、あえて少し外した選択肢を吟味する――。

だって、多くの事情が理解できる年齢にも関わらずCLSのような立場にヘルプが来るということは、本人がうんざりするくらい、既に周りが正論をぶつけ続けているはずなんですよ。だから、私という登場人物を増やすことが果たして効果的なのか?少し落ち着いた頃がいいのでは?ということも含めて、考えたり話し合ったりしますね。

―― 第5話 (森川亜麻寧の回)では、白血病治療の骨髄移植後の合併症で苦しむ14歳の女の子に、CLSが寄り添う姿も描かれました。「不愛想な応答=拒絶、思春期ならではの反応」と捉え患者との距離を置くスタッフたちに対して、本心を見抜いて「ただ隣にいる」選択をしたCLSの在り方も印象的でした。

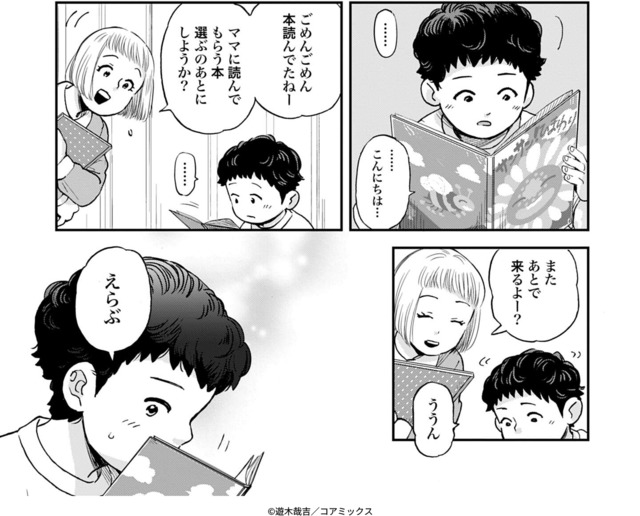

あのエピソードでは、医師たちは彼女の反応を「そっとしておいてほしいんだ」と解釈し、本人を孤独にさせてしまう対応を選んでしまいます。それに対して、主人公のCLS・時田さんは、「お話しませんか? しんどそうなら無理しなくていいよ」「それとも一人でいたいかな?」「そうじゃないなら、時田さんはここにいることができるよ」と、本人に直接語り掛けながら、本人が望む形を探っていました。

話すのはしんどくても、一人でいたいという返事はなかった。しかも、「ここにいられる」と伝えた瞬間、安心した雰囲気がにじんだのを見逃さなかった。だから、彼女に気を遣わせない方法を選びつつ、時田さんはベッドの隣にいたんです。

大人は、難しさを抱えた相手がこの年頃の子の場合、「思春期あるある」として分かった気になりがちです。先入観や勝手な解釈に走らないために、本人の意向や反応を丁寧に確認することが大切。そういう時も、登場人物やタイミングの工夫が効きますよ。

―― お話を聞くほどに、日々、親が勝手な解釈や対応に走っている可能性があるかもしれないと思わされますね。

もちろん、その恐れは持っていていいと思います。ただ、私が日頃から思うのは、「その子らしさ」を2番目に知っているのは、親御さんだということです。

「その子らしさ」を1番知っているのはその子自身であることを、忘れてはいけません。それでも、2番目に知っている立場であることには正しい自信をもって、「らしさ」を尊重してあげることを大切にしてほしいな、と思います。

親が子どものために、周囲の助けを借りようとするときにやりがちな失敗とは?

「こうしてほしい」ではなく「こんな状態を目指したい」と相談するのが効果的な理由

―― ちなみに、作中ではCLSが子どもの本音に寄り添う姿が鮮やかに描かれていますが、実際にはうまくいかない場面もあるんですか?

もちろん、あります。

たとえば、勤務時間終了後のタイミングで、「明日の朝のオペに向けて説得をしてくれ」と依頼が来たとき。私は残業をすればいいにしても、患者さんにとっては、その時刻はベストなタイミングとは限らないわけで…もはや手段は限られていて「うん」と言わせるしかない。そんな気持ちのまま病室に足を運んで、強引にバタバタと進めようとすると、間違いなく失敗しますね。

―― そういう時はどうするんですか?

時間を置くのも手ですが、もうその猶予がないわけですから、人を変えます。「失敗しちゃったから……お願い」と、看護師さんなどのスタッフにヘルプを出します。

―― 子ども対応のプロでさえ、別の専門家に助けを求めるんですね。

もちろんです。そしてそれって、とても重要なんですよ。

私だって人間ですから、全員に好かれるとは限りませんし、私が得意ではない方法がベストアンサーのこともある。CLS=最後の砦ではなく、現場のスタッフ同士の得意や人柄を差し出し合って対応します。

だから、親御さんだって「自分の子だから……」と、いろんな困難を一人で抱え込まなくても大丈夫。別の人に対応を任せるのは、決して逃げではありません。大事なのはその事態を「親が」「CLSが」何とかすることではなく、その子が良きサポートを得ることなのですから。

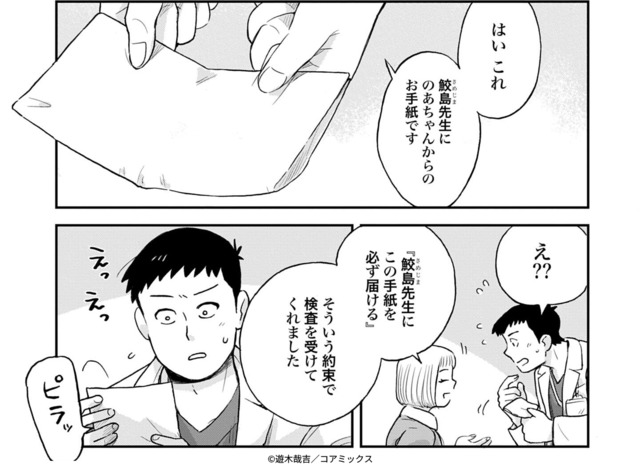

―― そんな「良きサポート」を得たいとき、周りに協力を仰ぐときのポイントはあるのでしょうか?

専門家や関係者に対して、「こんなこと言っていいのかしら?」と迷う親御さんを多く見てきましたが、まずは周りと話すことをためらわないでほしいです。そして、「何に困っているのか」、「どうなればいいと思うのか」――その2点を伝えることだと思います。

たとえば病院だと、食事を全然食べない子の親御さんから「食べ物を持ち込んでいいですか?」と相談されることが多いんです。でも、そう聞かれてしまうと、「規則上、ダメです」としか答えられません。

でも、「ご飯を食べるようになってほしいんです」と、目指したいゴールを伝えてもらえれば、栄養部につないで、メニューを相談する場を設けたりできます。食べられない理由が食事そのものではないところにあれば、医師や看護師がお役に立てることだってあるかもしれませんよね。

―― なるほど!頼らせてもらう申し訳なさが先に立って、「親の自分ができる方法」を具体的に提案したほうがいいのでは、と思っていました。

そうだとしたら、「どうしてそれがしたいのか」という理由を併せて伝えてみるといいですよ。

大切なのは、「こうしたい」「こうしてほしい」ではなく、ゴールを共有すること。本作で描かれるように、一つの行き先へ辿り着くためには、様々なアプローチや手段があるんです。親御さんが知らない方法を持つ人たちも、いるかもしれません。だから、「ここに向かいたい、でも走り方がわからない」と伝えてみることで、周りの人たちは、もっと手を差し伸べやすくなるのでは、と思います。

▶マンガ『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん』の試し読みを読む

********

「ゼノン編集部」https://comic-zenon.com/

天野香菜絵/埼玉県立小児医療センター チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)

2010年米国ルイジアナ州ルイジアナ工科大学チャイルド・ライフ学部卒。卒業後、ミズーリ州Children’s Mercy Hospitalにてインターンを経て、2012年より地方独立行政法人埼玉県立病院機構埼玉県立小児医療センターにてチャイルドライフプログラムの立ち上げ・運営を行い、現在に至る。