「発達障害の子どもの多くは、対人関係に課題を抱えています。」

と語るのは、これまで3,000人以上の支援をしてきた発達支援コンサルタント・小嶋悠紀さん。障害の特性ごとに、友だちとの接し方に違いがあるそうです。親や周囲は、どのように教えていけばよいのでしょう。

今回は、発達障害を持つ子どもの対人関係やコミュニケーションについて、具体例も含めて著書からご紹介します。

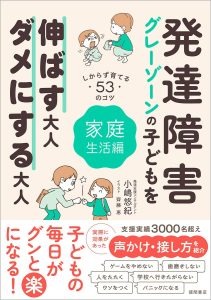

※この記事は『発達障害・グレーゾーンの子どもを伸ばす大人、ダメにする大人 家庭生活編』小嶋悠紀・著(徳間書店)から一部を抜粋、編集してお送りします。

対人トラブルの指導は「中学生まで」に! 発達障害の特性に合わせて、一つひとつ具体的に

発達障害の子どもの多くは、対人関係に課題を抱えています。ADHDの傾向があると、衝動性や不注意によって人の話を聞かなかったり、思ったことをそのまま口にしたり、突発的な行動をしたりして友だちとトラブルになることがあります。

友だちと話している最中に別のことを始めてしまったり、友だちとの約束を覚えていなかったりなどと、小さなトラブルが重なると、周りの友だちが嫌になってしまいます。

ASDの子どもは、こだわりによってルールに厳しくなることがあり、友だちと上手に付き合えないことが多くあります。強引に自分なりのルールを守らせようと、友だちをたたいてしまったケースを目にしたこともあります。

さらに、自分ではそのルールを守らなかったことを正当化してしまい、より複雑なトラブルに発展したりします。いずれにしても、大人の介入が大切です。

高校入学以降は、先生はそうした問題にあまり介入しなくなります。そうなると、頼みの綱は保護者だけです。そのため、中学校までの段階で、周囲とうまくやっていくための対人関係のスキルを、最大限教えておくことが重要になります。

小学生にもなれば、子どもだけで友だちの家に遊びに行くことも増えるでしょうから、ルールやマナーは早いうちから学ばせるにこしたことはありません。

「仲良くしてね」「お行儀よくしなさい」といった漠然とした指導ではなく、一つひとつ具体的に教えることが重要です。

【次ページ】≪具体例≫「友だちに一方的に話してしまう」場合、会話が成り立つようにするために何を教えますか?

【具体例】「友だちに一方的に話してしまう」場合、会話が成り立つようにするために何を教えますか?

✖ダメにする

「自分の話ばかりしないで!」としかる

〇伸ばす!

応答が生まれる会話の具体的なテクニックを教える

会話をする際、自分の好きなテーマについて、一方的に話す子どもがいます。これは、特にASDの子どもに多い傾向です。

ASDの子どもは、相手の気持ちを想像できないため、自分の長い話に相手が「飽きた」「長すぎる」「つまらない」といったネガティブな反応を示しても、なかなか気づけません。これが続くと、友だちも嫌になってしまいます。

好きなことを一方的に話す子どもに、「自分の話ばかりしないで!」としかっても、なかなか改善しません。次のような具体的な会話のテクニックを教える必要があります。

・1分間以上、一方的に話をしない・会話のなかで「どう思う?」と質問する・友だちの質問には必ず答える・ 相手の質問内容がわからないときには、「もう一回言ってくれない?」と聞く・相手が話しているときに、自分の言葉をかぶせない・話の途中で、相手の態度や表情を確認し、「めんどくさそう」でないかを考える・会話の「ターン」が自分にあるときだけ話をする・相手の話を横取りしない・「へー」「そうなんだ」などのリアクションをする

これらのテクニックを教えるだけでも、会話がかなり成立するようになります。

会話で重要なのは、言葉のキャッチボール、つまり「応答性」です。しかし、こう説明しようにも、今の子どもの多くはキャッチボールの経験がないので、その意味が理解できないことが多いのが現実です。

そのため、私は「ターン」という言葉を使います。ターンとは、ゲームなどでよく使われる概念で、「順番」という意味です。

「今は私の話すターンだよ。あなたがしゃべるターンじゃないから、私のターンが終わるまで待っててね」と言えば、今の子どもは理解しやすいでしょう。

相手が話しているとき、自分の言葉をかぶせることも、よくある失敗パターンです。そんなときも、「相手の話すターンで話し始めないでね」と言えば、子どもも理解しやすくなります。

【次ページ】≪具体例≫「ゲームに負けると怒り、パニックになる」場合、親が見せるべき「姿」とは? 「次は勝てるよ」は慎重に

【具体例】「ゲームに負けると怒り、パニックになる」場合、親が見せるべき「姿」とは? 「次は勝てるよ」は慎重に

✖ダメにする

「いつまでも泣かない!」

「泣くならもうやらせないよ」

としかり、罰を与える

〇伸ばす!

保護者が一緒にゲームをし、負け方を継続的に見せる。小さな負けを何回も経験させ、気持ちの切り替え方を教える

ゲームで負けると、激しく怒り、パニックになる子どももいます。

ASDの子どもは、負けをなかなか受け入れられない特性があり、大きくなってもそれが続く傾向にあります。

ASDの子どもは、ゲームをすると必ず自分が勝つと予想していたりします。そのため、自分が負けると、予想外の事態と判断してパニックになるのです。

彼らは、自分の予想通りに物事が進んでいくことが大好きです。負けることは、まさに想定外で嫌なのです。負けの受け入れ方がわからず、パニックになる子どもが多くいます。

また、負けてからの気持ちを切り替えるテクニックも知らなかったりします。ゲームで負けても、怒ったり、パニックになったりしないためには、負けることに徐々に慣れることが大切です。

対策としては、大人が負ける姿と、負けてからの気持ちを切り替える姿を何回も子どもに見せることです。家庭で保護者が子どもと一緒にゲームをして、保護者がわざと負け、その姿を子どもに見せましょう。

保護者が、「よし、次はがんばるぞ!」と負けを受け入れて気持ちを切り替える姿を見せるのです。そんな大人の姿を見て、子どもは負け方を学びます。

家庭で3人でゲームをするのなら、子どもが2位になる経験も大切です。これは私の感覚ですが、ゲームを何回か続けていくうちに、「今なら、子どもが負けても大丈夫!」という瞬間が必ずやってきます。

ただ、子どもが負けたときに、「次は勝てるよ」と言うのには慎重になりましょう。ASDの子どもによっては、その言葉によって、「次は絶対に勝てる」という予定が組み込まれてしまうこともあるからです。

声かけをするのなら、「次はがんばろう」「次のゲームも楽しもう」「負けがあるから、勝ちが楽しくなるんだよ」などがよいでしょう。

日本中の学校でよく使われている、「五色百人一首」というカードゲームがあります。これは百人一首の簡易バージョンで、1ゲーム20枚ですぐ終わるので、何回も対戦できます。そのため、子どもが負けを受け入れられることを学ぶのにとても役立ちます。

いったん負けを受け入れることを学ぶと、ほかのゲームで負けても、パニックにならないようになっていくでしょう。

ただし、対人ゲームではなく、コンピュータ・ゲームやオンライン・ゲームでの場合は話が変わります。それらのゲームでは、大人が負け方の見本を見せることがなかなかできません。

子どもがゲームで負けて、不機嫌になっているときは、気分を解消できるものを与えたり、部屋も替えたりして、クールダウンを促しましょう。

★【関連記事】では発達支援コンサルタント・小嶋悠紀さんが語る、遊びをやめられない子どもの「発達障害の特性」と「 遊びへの影響」などを紹介しています。

>>>【関連記事】「発達障害の子ども」をダメにする、親の「10分後にゲーム終わりね!」の声かけ。なぜNG!?「伸ばす」ための接し方とは?【発達支援コンサルタントの「効果があった方法」】

■BOOK:『』小嶋悠紀・著

■著者 小嶋悠紀 (こじま・ゆうき)

発達支援コンサルタント、株式会社RIDGE SPECIAL EDUCATION WORKS 代表取締役、特別支援教育総合WEBマガジン「ささエる」編集長。

1982年、長野県生まれ。信州大学教育学部を卒業後、長野県内で小学校の教員を務めながら、特別支援教育の技術などをテーマとする講演を全国で実施。特別支援学級担任・特別支援教育コーディネーターとして、発達理論・科学的知見に基づいた発達支援を10年以上行い、2023年4月より独立。これまで延べ3000人の子どもの支援に関わる。直接的な支援のみならず、教育技術研究所との共同による発達支援製品開発、各都道府県・市町村の教育委員会や生徒へのセミナー・研修・講演会、Web連載、メディア出演などでも活躍。著書に『発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた 声かけ接し方大全』(講談社)『イラストでわかる 特性別 発達障害の子にはこう見えている』(秀和システム)などがある。