*TOP画像/てい(橋本愛) 歌麿(染谷将太) 蔦重(横浜流星) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」27話(7月13日放送)より(C)NHK

「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」ファンのみなさんが本作をより深く理解し、楽しめるように、40代50代働く女性の目線で毎話、作品の背景を深掘り解説していきます。今回は江戸時代における「眼鏡と目の不調」について見ていきましょう。

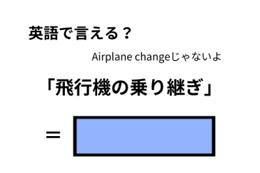

江戸時代において眼鏡を利用できるのは金持ちだけ

橋本愛さんが演じるていは太いフレームの丸眼鏡がチャームポイント。ていの凛々しさや知性を眼鏡が引き立てています。

ていにとって眼鏡は父の愛情が込められた大切な品です。「べらぼう」の24話では、和尚・覚圓(マキタスポーツ)が「その眼鏡もねぇ 「このままじゃ おていが本を読めなくなる!大変だ!」って 大騒ぎをして 何度も何度も あつらえ直してね」と、ていの父のことを思い出していました。

日本に眼鏡が伝わったのは16世紀で、織田信長は眼鏡をかけた宣教師を見ておどろいたといいます。また、徳川家康については、眼鏡を愛用していました。家康の眼鏡は手で持つタイプの老眼鏡で、静岡県の久能山東照宮に現在も保管されています。

江戸時代には庶民にも眼鏡が広まり、国産品も流通していたものの、眼鏡を利用できたのは裕福な商人や職人に限られていました。本作におけるていの父は地本問屋を日本橋で営んでいましたから、娘に眼鏡を購入してあげられるだけの余裕があったと考えられます。

眼鏡売りもすでに存在し、新品の販売だけではなく、古い眼鏡の修理も請け負っていました。ただし、眼鏡を購入する人が少なかったためなのか、眼鏡だけでは商売が成り立たず、眼鏡を他の商品と一緒に販売するのが一般的だったそう。

この時代、眼鏡の度数をどう調整していたのかは分かっていませんが、眼鏡のレンズには若年用、中年用、老年用がありました。若年用の眼鏡は薄いレンズ、中年用と老年用の眼鏡は厚いレンズが特徴です。

てい(橋本愛) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」25話(6月29日放送)より(C)NHK

江戸時代において眼鏡は高級品でしたが、使用されている素材は高価なものばかり。レンズはガラスや水晶、フレームは鼈甲(べっこう)、樹、真鍮などで、今でいうところの高級眼鏡です。ただし、テンプル(つる)は紐でした。ていも紐を耳にかけて眼鏡をかけていますよね。

ちなみに、江戸時代に眼鏡は博学の象徴とされていました。18世紀頃には目上の人の前で眼鏡をかけるのは失礼だと考えられていました。目上の人に対し、自分の博学を披露する行為として捉えられていたためです。

江戸時代も眼病患者が多く、眼科医も存在した!

現代においても眼病は多くの人たちを悩ませていますが、江戸時代においても目の病気に悩む人は多かったといわれています。

当時、目の治療は民間療法が一般的でした。六味丸は目に良い薬としてよく飲まれていましたし、新潟県の貝掛温泉は「目の湯治宿」として知られていました。

また、江戸時代には目薬もありました。当時の目薬は軟膏を手のひらの上にのせ、唾液やぬるま湯で薄めて、目に入れるタイプと記録されています。日本だけでなく、ヨーロッパにおいても唾液には目薬の効果があると考えられており、貝原益軒の『養生訓』(1712年)には朝の洗顔で、口をすすいだ水で目を洗うと眼病予防になり、かつ高齢になっても小さな文字を読めるとあります。

さらに、江戸初期には眼科手術もすでに存在し、白内障の患者には針を使用し、濁った水晶体を眼球内部の硝子体に落とし込んでいました。17世紀も後半になってくると、眼球を切開し、水晶体を眼球の外に取り出す手術法が用いられました。この時代は麻酔もなく、アヘンで痛みを和らげることはあったものの、かなり恐ろしい手術です。

本編では江戸での眼鏡事情、そして目の病気から、おそろしい外科手術まで、さまざまな「目」にまつわる話をお届けしました。

▶▶【史実解説あり】女郎にとって身請けは「わずかな希望」。しかし身請け先で幸せになれた女郎ばかりではなかった。誰袖の場合は…

では、ドラマの中で身請けされた花魁「誰袖」のその後と、史実における誰袖の身請けについて解説します。

参考資料

高山東洋 (監修)『白内障・緑内障・黄斑変性症を自力でぐんぐん治すコツがわかる本』 主婦の友社 2017年